第一章 流域概况Ⅱ

|

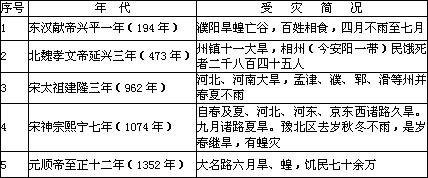

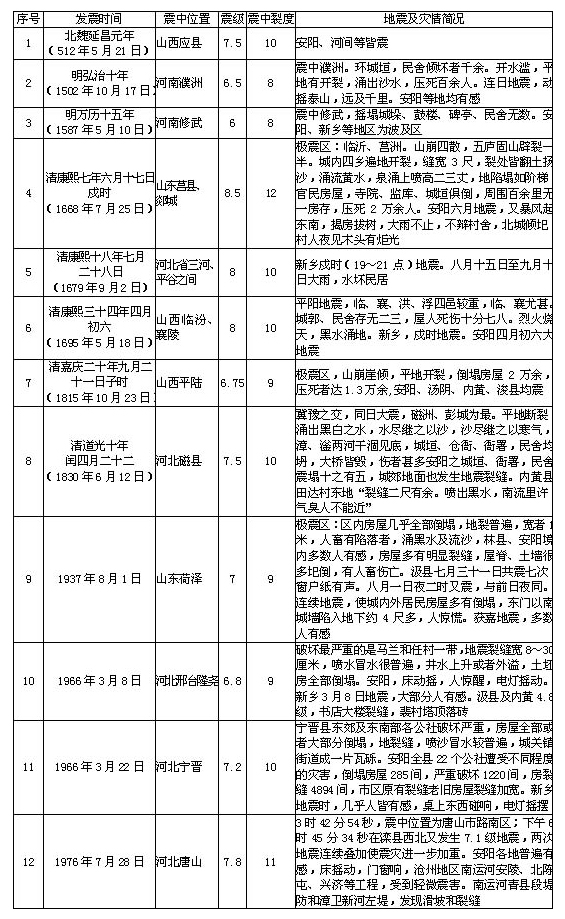

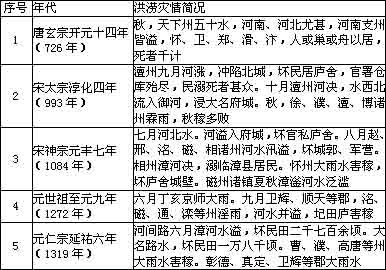

第三节 自然灾害 一、洪涝灾 (一)汉代以前 汉代以前,史载洪涝灾害的情况不多,仅以商代帝王为躲严重水害而四迁其都较为典型。商、河亶、(甲)元年(公元前1534年),“河亶甲立,是时嚣(开封府荣泽县西北)有河决之患,遂自嚣迁都于相(今内黄县)”。祖乙一年(公元前1525年)“祖乙既立,是时相都又有河决之患,乃自相而徙都于耿(今河南温县一带)”。祖乙九年(公元前1517年),“圮于徙都于庇(今山东郓城县),因耿复为大水所圮”。盘庚十四年(公元前1388年),“复迁于殷(即今安阳),殷民为河所圮,荡析离居不能安处,河患深矣”。 (二)汉代至元朝 由于漳卫南运河至南宋时期才彻底摆脱黄河的干扰,而具有海河流域一支流的初貌。这一时期洪涝灾害缺乏资料统计,仅列表记述典型年的灾害。详见表1-12。 二、旱灾 旱灾是水系内发生频率高、危害面积大的自然灾害,在时空分布上具有连续性、范围广和季节性强的特点。现分时期记述如下。 (一)汉代以前的旱灾 据河南省安阳市“殷朝古都”发掘出来的甲骨文记载,远在3700多年前的商汤时期,即有“汤有七年大旱”之说(商汤十八年至二十四年,公元前1766~前1760年)。其后,由商、周至春秋、战国和秦,史料中时有“大饥”、“大旱”的记载,旱灾屡有发生,但所记情况均极简略。 (二)汉代至元代(公元前206~1367年)旱灾 该时期,史料中对旱灾的记载较多,但由于漳卫南运河历史变迁等原因,难以对流域旱灾做出统计。其灾情典型年,见表1-14 三、盐碱灾 漳卫南运河流域中下游为平原,河道为半地上河,流域内微地貌十分复杂,有许多封闭的坡洼,排水不畅,地下水埋藏浅,且矿化度高。在强烈蒸发影响下,盐分累积地表。一般地下水愈浅,潜水蒸发愈大,地下水愈浓缩,矿化度愈高,土壤盐碱化愈重。流域气候特征是旱涝相间,以旱为多,往往是春旱夏涝秋又旱,使盐碱化容易成灾。群众将旱涝碱的相关性概括为“涝碱相随,旱碱相伴,盐随水来,盐随水走,水化气升,气散盐存”。 该流域盐碱地主要分布在中下游平原地区和冀、鲁海滨地区。 流域盐碱地改良历史悠久,公元前4世纪,西门豹治邺引漳灌溉,是改良盐碱地的较早记载。魏国邺邑(今河北省临漳县)一带流传民歌“决漳水,灌邺旁,终古斥卤,生之稻梁”,总结出在原生盐碱土地带引漳淤灌后生长出稻米的经验。在漫长的历史时期中,随着水旱灾害和地面地下径流条件的改变,盐碱地的分布和盐碱程度不断发生变化,至中华人民共和国成立前夕,盐碱地面积之大、盐碱程度之高,没能根本改变。 中华人民共和国成立后,该流域盐碱地改良,经历了反复曲折的历程。1949~1957年,通过兴建农田水利工程,改善排水条件,部分盐碱地得到改良。1958年,全流域有盐碱地140.28万亩。1958~1961年,由于在水利建设和引黄灌溉中,只重视灌溉,而忽视了排水出路,缺乏统一规划,人为阻滞了沥水宣泄,使地下水位迅速上升,造成大面积次生盐渍化。1962年,全流域盐碱地面积增加到265.32万亩。1962~1970年,中央提出按自然规律办事,各地总结经验教训,共渠停止引黄,平除不合理的排水阻隔,开挖排水沟渠,大力兴建沿河扬水站,地下水位下降,盐碱地面积缩小。1970~1979年,随着深沟河网化建设,治碱工作由单一治理,进入了旱涝碱综合治理新阶段。按照井、沟、田、林、路合理布局,逐步形成地成方,沟成网,沟渠路旁树成行的生态单元,使盐碱地面积再次下降。至1979年,全流域尚有盐碱地79.10万亩。1980~1996年,各地通过修建水利工程,进一步改善灌、排条件,加之这期间广大农村实行了土地承包责任制,极大地调动了农民的生产积极性,科学施肥,培肥地力,粮食大幅度增产;这一阶段,又遇干旱,河道断流,地表水缺乏,大量开采地下水,使地下水水位大幅度下降,新乡市地下水位由20世纪70年代平均2米,下降至4~6米;德州市浅层地下水由多年平均埋深3.5米,下降至5~6米,盐碱地面积迅速减少。至1996年,仅在漳卫新河下游滨海地区的山东省无棣县和河北省盐山县、海兴县尚存在共不足10万亩盐碱地外,在沿河坡洼中还有零星片状或条状盐碱地,但面积较少。 四、震灾 漳卫南运河流域位于地质构造华北断块区内。断块区内发育着不同方向、不同切割深度的新生代活动断裂带,因此该流域是历史上多次发生地震的区域。漳卫南运河沿河及相邻地区历次地震情况,见表1-16。 汉代至元代漳卫南运河河系旱灾简表 表1-14

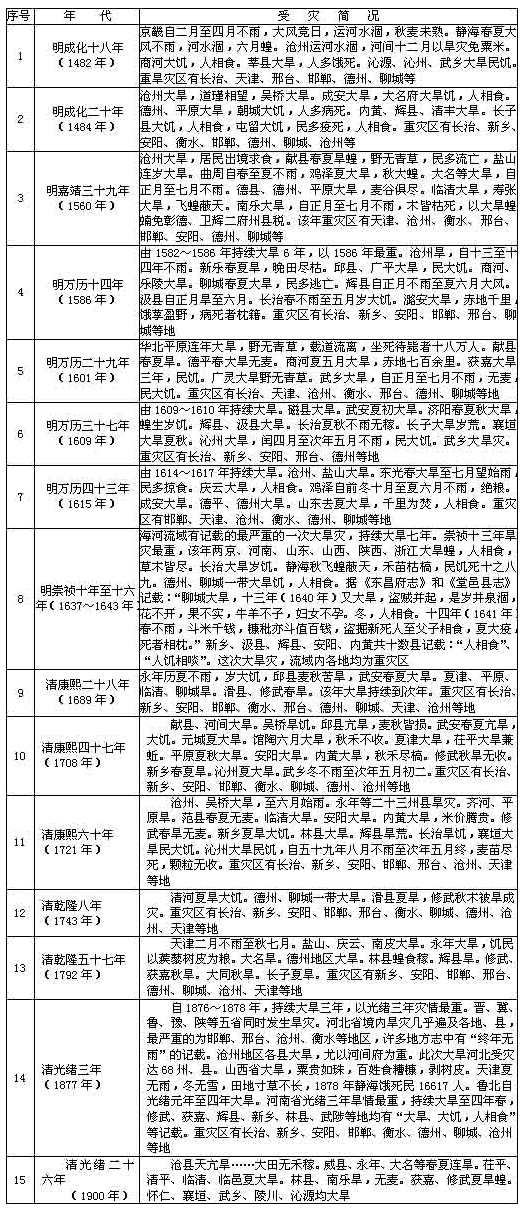

(三)明清时期(1368~1911年)特大旱灾 这个时期的旱灾史料记载较连续,且记述详略程度大致具备可比性。此间水系内特大旱灾的年份有:明代8次(1482、1484、1560、1586、1601、1609、1615、1637~1643年),平均百年2.9次;清代7次(1689、1708、1721、1743、1792、1877、1900年),平均百年2.6次。明代和清代特大旱灾情况,详见表1-15。 (四)民国时期(1912~1949年)大旱灾 民国时期水系内发生大旱灾2次(1920年和1942年),现将2次旱灾情况记述如下: 1、民国9年(1920年)大旱灾 该年,冀、晋、豫、鲁、陕5省同时发生旱灾,灾区连成一片。1920年旱灾一直持续到1921年夏季,不少县一年或一年以上无透雨或无雨。 明、清时期特大旱灾简表 表1-15

东光“自去秋亢旱,至今年(1921年)八月无雨,赤地千里,遍地颗粒未获”。邯郸“自春徂秋无雨,大旱成灾”。大名“大旱自上年八月迄至今年八月始雨,麦收全无”。磁县“大旱十三个月,点雨未获,赤地千里,是年贫民乏食,互均富者食粮,秩序大乱,幸京汉路贯境,饥民攀搭火车就食他方,目以万计”。 河南省豫北地区“是岁自春徂秋不雨,冬大雪,是岁大旱”。 新乡“是年大旱,二麦欠收,秋禾全无,赤地千里,民食维艰”。安阳“自春徂秋,滴雨未见,父老传闻,数百年来未有如此灾情之重者”。 山东省北部地区旱,德州春大旱;馆陶全境大旱,遍地赤土,人食草根树皮为主,逃亡男女达十之四。 2、1942年大旱灾 1942年大旱灾是在1940、1941年干旱的基础上发展起来的,一些地区持续大旱到1943年。尤以鲁北、冀南、豫北和晋东南大部地区灾情最重。 鲁北地区连旱三年,赤地千里,草禾干枯,民众饿死者无数。聊城、堂邑、冠县一带,1942年秋大旱,蝗虫遮天蔽日,尔后蝗蝻遍地,有的如蚂蚁成堆、成球。1943年又大旱,麦无收,卖妻弃子,饿死无数。加上日伪顽军抢粮、掠夺财物,造成方圆百里的“无人区”。 冀南地区1942年干旱,1943年入春以后,严重旱灾又持续发展直至8月5日,全区有884万亩耕地未播种。灾民普遍以糠菜树叶为食,除松柏以外,几乎所有树木叶子、树皮被剥光,大批灾民饿死或逃亡。大名、元城(今大名)每日每村均有饿死与逃亡者,元城一区每日每村饿死5~10人。清河等县逃亡人口占到2/3,段芦头一集日倒街而死者30余人。1942~1943年的持续大旱灾,冀南地区饿死20~30万人,逃亡100万人,占全区人数的20%。 晋东南长治、潞城夏秋大旱,禾死甚众,大部不收。壶关春旱无雨,秋禾死尽。平顺、黎城、襄垣、武乡等县春旱,夏秋收成不到五分。 河南省豫北地区自1940年夏旱开始至1943年夏旱结束,连续干旱3年。1941年和1942年朝歌雨量站记载,年雨量仅为276.9和273.0毫米。1942年博爱二麦歉收,秋禾无望;辉县入春未雨,二麦减少,秋未播种,灾重空前。浚、汲、淇县亢旱不雨,旱灾极惨。1943年辉县夏秋无收,全县饥荒,赴山西、河北和江苏一带逃荒者数万人,卖儿卖女到处皆是,路旁弃尸随时可见。南乐县1942年春旱、夏旱接秋旱,6月、7月无雨,天干地裂,麦秋无收,田野茫茫,连野菜都找不到,全县饿死约2.6万人,外出逃荒要饭的2万户,妻离子散,流离失所的不计其数。 (五)中华人民共和国成立后的旱灾 中华人民共和国成立后,漳卫南运河流域几乎年年有旱灾,有些河道甚至出现断流。以卫运河为例,临清站1965年8月21日开始出现断流,这是自1918年该站有水文记录以来的首次断流,断流达28天,该站全年累积断流达44天。此后,差不多年年都发生断流。根据该站水文资料统计,1965~1991年的27年中,仅有1970年、1990年、1991年三年中未出现断流现象,其它年份断流天数少则几天、十几天,多则长达上百天,最长为207天(1974年),其次是173天(1980年),27年中平均每年断流天数达58.9天。自1965年临清站首次出现汛期断流后,自1965~1991年的27年中仅有1970年、1973年、1983年、1990年、1991年5年汛期未出现断流现象,其余22年均出现过汛期断流现象。在汛期断流年份中,断流时间最长为76天(1979年),其次为56天(1974年),27年中平均年汛期断流天数达18.4天。1978~1982年的5年间,每年汛期断流天数在22~76天之间,年平均汛期断流天数达40.8天,可见旱情之重。 典型干旱年有1965年、1978~1982年等。 1、1965年 该年漳卫南运河流域降雨量,山区较多年平均降雨量少44.3%,平原少45.3%。河北省魏县(沿漳河)8月份仅降雨1毫米,河南豫北地区降雨量比常年偏少4~5成。卫河老观嘴8月28日至9月5日断流。卫运河临清站于8月21日断流。 河北省受灾严重,邯郸地区180万亩春播作物有120万亩叶子干枯,400万亩夏播作物有200万亩大量死苗,有100多个村8万多人、3000多头牲畜缺水吃,有30个村2万多人、1000多头牲畜靠汽车及毛驴车由外地运水吃。邢台地区受旱面积441万亩,其中严重的150万亩。衡水地区受旱面积616万亩,其中严重的194万亩。河南省豫北地区受灾797.09万亩,成灾565.44万亩,分别占耕地的41.7%和33.6%。 2、1978~1982年 1978年岳城水库以上漳河地区降水较常年偏少1成,1979至1982年6月底以前,岳城水库以上地区降水连续比常年偏少2成以上。加上上游渠道引水和水库拦蓄,使岳城水库入库水量大大减少,1979~1980年,年入库水量均不足0.7亿立方米。1980年6~9月,岳城水库入库水量仅0.35亿立方米,全年入库水量0.65亿立方米,1981年6~9月岳城水库入库水量1.00亿立方米,全年入库水量1.23亿立方米。漳卫南运河沿河农灌水、城市生活及工业用水十分紧缺。德州、衡水两地区有900多个村庄,50多万人外出担水。1981年5月后,邯郸市一直实行限量用水。11月3日,水利部向河北、河南省人民政府发出《关于岳城水库供水安排的通知》,《通知》中指出:“近几年以来,由于连续干旱,……邯郸市从目前到明年7月底尚缺水1.37亿立方米,严重影响该市的城市生活用水和工业生产用水正常进行。为了解决邯郸市城市及工业生产严重缺水问题,根据万里副总理‘农业让工业’,‘岳城水库供马头电厂1亿立方米以上再给河南省分水’的指示精神,决定岳城水库现有蓄水7440万立方米,全部供给河北省邯郸市城市生活和工业使用”。1982年,邯郸地区50万亩旱地麦绝收。由于连年干旱,沧州地区失欠墒面积664万亩,干土厚度一般8厘米以上。 山东省鲁北地区1979~1983年连续干旱,每年成灾面积400万亩以上,1981年最多达597万亩。 河南省豫北地区1978~1982年持续大旱。1978年降雨比常年偏少4~5成(安阳和内黄270.4毫米),春旱、夏旱连秋旱,农业成灾384万亩。1979年6~9月雨量继续偏少,安阳地区125座中小型水库,水位都降低到死库容以下,地下水普遍下降1~3米,抗旱种上的小麦有1/3缺苗断垅。1980年雨量又偏少2~3成,豫北沿太行山麓广大地区,因三年连旱,河水断流,山泉干枯,50多万人缺水吃。1981年雨量普遍少3~4成,部分地区少5~6成,旱情继续发展,5月上旬开始又提前连续发生4次干热风,风力达8~9级,气温急剧上升,最高达37~38℃,比常年高2~4℃。长年干旱造成土壤水分急剧下降,地表20厘米以内土层含水率降到10%以下,中小型水库基本枯竭,中小河道基本断流。安阳地区8万眼机、电井,有2万眼抽不上水来,4万眼时有时无。新乡地区大小250多个山泉,1981年出水的只有9个。辉县百泉继续干枯,成了马戏团演出场所。1982年春是持续大旱的第5个年头,地下水因连年超采而大幅度下降,安阳地下水位1982年比1976年平均下降5~6米,新乡地区地下水漏斗范围由465平方公里扩大到943平方公里。依靠彰武、南海水库供水的安阳钢厂、电厂和化肥厂,因水源断绝而停产。直至1982年6~7月份降雨接近常年,才结束持续4年的大旱期。 漳卫南运河沿河及相邻地区历次地震情况简表 表1-16

汉代至元代漳卫南运河河系洪涝灾情简表 表1-12

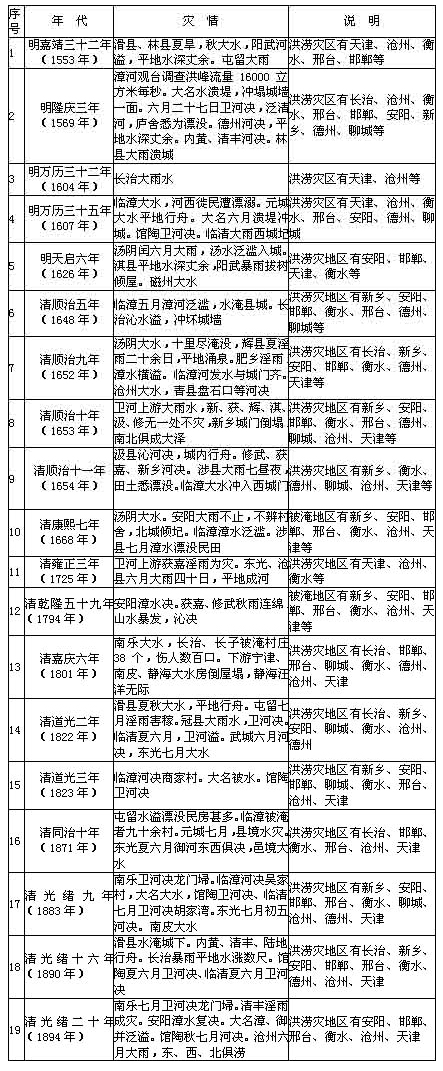

(三)明、清时期(1368~1911年) 这一时期,洪涝灾害记载比较多。据文献资料,从1607年至1911年的305年中,漳河发生洪水大约55次,平均5~6年一次;卫河发生大洪水约106次,平均3年一次;卫运河发生大洪水约60次,平均5年一次。1569年、1607年、1653年、1654年、1725年、1801年、1823年、1890年等均为大洪水年。详见表1-13。 明、清时期漳卫南运河系大洪涝灾害年简表 表1-13

(四)民国时期(1912~1949年) 全流域性特大洪涝灾有民国6年(1917年)、民国13年(1924年)、民国28年(1939年)等3年。 (五)中华人民共和国成立前洪涝灾典型年纪实 1、清嘉庆六年(1801年)特大洪涝灾 该年自7月上旬至8月中旬(农历六月初至七月中旬)持续淫雨40余天。其中,暴雨两次,一次是7月11日至15日(农历六月初一至初五),一次是7月24日至28日(农历六月十四日至十八日),30天中雨日多达28天,涝灾甚为严重。南运河下游宁津、南皮房屋倒塌,静海汪洋数百里,民舍漂游甚多。东光县“七月初旬山水大发,平地深六七尺,漂没田庐。”临清州自7月23日(农历六月十三日)以后,雨势连绵,十七日夜间又复大雨,河水陡长数尺。河南省漳、卫两河同时并涨,下流如注。风急浪涌,人力难施,以致卫河孟家口水漫堤顶,冲决八十余丈。又屈家口同时冲漫,决口宽五十余丈,水由该州北趋注,所过各乡村均被淹浸。故城县郑家口可平地行舟。沿漳卫南运河各州、县损失惨重。 2、民国6年(1917年)特大洪涝灾 本年7月中旬起,受台风影响,连降暴雨。主要成灾暴雨是7月23日至28日(农历六月初五至初十)的第二次大暴雨。太行山东侧南起卫河,北至大清河及燕山南麓均被大暴雨笼罩。雨期一般三天,有的集中一天,暴雨倾盆,顿成泽国。大名六月初大风后,雨如瀑布下倾,沟渠立满。 洪水峰高量大,各河相继漫决或同时堤破河决。漳河暴雨后,蒲潭营、郝村、红庙先后决口,卫运河临清、德州相继溃决。洪灾极重。大名“小滩以西诸村,房屋倒塌,田禾淹没,受灾尤重”;衡水有村庄被洪水冲走者,淹毙数百人之多;东光淹200余村,倒房4000余间;京汉铁路被冲毁。 该年受灾严重的地区是京汉铁路以东、京山铁路以南、邯郸以北,其中以天津、保定地区最重,受灾县104个,被淹面积38950平方公里,受灾村庄19000余个,受灾人口620万。漳卫南运河河系也受灾严重。 3、民国28年(1939年)特大洪涝灾 海河流域从南到北普遍降暴雨,并发生大水。主要雨区在太行山迎风坡及燕山西部,范围较大。漳河观台7月14日调查洪峰流量5620立方米每秒,冲毁漳河京汉铁路桥,大部分洪水漫流于滏阳河、南运河之间的广大地区,汇入贾口洼。卫河上游各主要支流调查洪峰流量1000~3000立方米每秒不等。河南安阳、淇县、内黄等地“河决,陆也行舟”。由于多处漫决,漳卫河洪水汇合后临清最大流量653立方米每秒。 该年海河流域普遍受灾,以天津附近各县为最重。漳卫南运河沿岸灾情较重。 (六)中华人民共和国成立后大洪灾年纪实 1、1956年 全河系大水。7月29日至8月4日,漳河地区普降大到暴雨,主要雨区在清漳河的松烟镇、涉县及浊漳河石梁、寺头及漳河干流观台一带,雨量均在200毫米以上,7~9月平均降雨424.3毫米。卫河自6月开始降大雨,淇河雨量达222.2毫米。8月卫河又普降大雨,卫河7~9月平均降雨量达527.5毫米。8月4日,漳河观台洪峰流量达9200立方米每秒,相当于漳河下游河道保证流量(1500立方米)的6倍;同日,卫河支流淇河新村站洪峰流量达3380立方米每秒,相当于卫河河道保证流量(400立方米每秒)的8倍;8月6日,卫河楚旺站洪峰流量为780立方米每秒。 在大雨大水袭击下,漳河右堤升斗铺和二分庄先后分洪,临漳、魏县、大名右堤总计决口74处,魏县左堤决口4处,部分洪水进入黑龙港地区。 8月6日,漳、卫河洪水合流后的称勾湾洪峰流量达1980立方米每秒,超过当时卫运河河道保证标准1倍多。7日在临清左堤江庄决口,口门宽500米,出流最大流量1030立方米每秒。7日,临清站出现洪峰流量1110立方米每秒,四女寺、捷地、马厂等减河相继分泄洪水入海。 该年全河系多处漫溢决口,京广铁路以东、南运河以西大部分土地被淹。焦新铁路被水淹2天,内黄县城被水围困达半月之久。全流域淹地832.2万亩。 2、1963年 全河系大水。8月,流域普降大到暴雨,80%雨量集中在2~8日。漳河岳城水库以上平均旬降雨372.9毫米,7~9月,漳河平均降雨636.4毫米;卫河平均降雨433毫米。8月6日,漳河观台站洪峰流量5470立方米每秒,经岳城水库拦蓄后,下泄最大流量3500立方米每秒。8日,卫河支流淇河新村站洪峰5590立方米每秒,当日,卫河合河站洪峰1350立方米每秒,卫河淇门站洪峰6640立方米每秒(推算)。10日,漳、卫河洪水合流后,称勾湾站洪峰达3240立方米每秒。14日,卫运河临清站洪峰2540立方米每秒。 在洪水袭击下,漳河决口数十处,大名泛区滞洪;漳河左堤闫桥溃决,出水量约13亿立方米。卫河良相坡、柳围坡、长虹渠、白寺坡、小滩坡等滞洪区滞洪,卫河老观嘴以下至称勾湾左岸也多处漫溢决口,二道防线洼地部分洪水漫决堤防,向东侵入马颊河,水量约0.8亿立方米。8月11日,卫运河右堤馆陶堤段(现属临清市)冯圈决口,溢出洪水1.8亿立方米。13日,向恩县洼分洪,蓄水近7亿立方米。全流域淹地929.89万亩,黑龙港地区由于闫桥决口淹地约750万亩。 (七)中华人民共和国成立后较大涝灾纪实 1、1961年 沧州地区15个县、市,除任丘县外,全部遭受沥涝灾害。7月11~27日间,共降4次特大暴雨。其中16~19日,盐山、南皮、沧县、青县等县降雨量在300毫米以上。造成宣惠河、沙河、龙王河宣泄不及,相继决口28处。灾区平地积水0.3~0.6米,洼地水深在1米以上。该年,全地区共淹农田593.43万亩,占总耕地的47%,成灾面积达524.42万亩,其中,基本绝收的达499.49万亩,占成灾面积的95%。吴桥、东光、沧县、沧州市等县市被淹农作物45~64%,青县、故城、景县、交河县被淹农作物近40%。全地区倒塌房屋72万间,淹砸死群众46人。 德州地区从7月10日至8月底间,共有22天降特大暴雨。7月中旬,暴雨中心三日雨量达470.7毫米。造成徒骇、马颊河等干支流河水暴涨,马颊河在乐陵大桥和于肖两处大堤溃决,全区内河干支流河道漫溢决口158处,乐陵、庆云两县在马颊河两岸一片汪洋。德州市市区(现德城区)内大水横流,市内交通阻断,部分学校被迫停课,工厂企业停产,市区倒房5000余间。全地区共倒塌房屋158万间,淹砸死群众153人,全区受涝成灾土地面积830.47万亩。 2、1964年 沧州地区汛期共降暴雨13次,累计平均降雨量808毫米。全区积水面积达1068万亩,占总耕地面积的76%。一般水深在0.4~0.6米,深处达1~2米。农作物受灾面积994.68万亩,成灾面积924.76万亩,其中,绝产600万亩。倒塌房屋37万间,死93人,粮食减产4.1亿公斤。 德州地区6~9月降雨量达783.5毫米,马颊河中、下游一片汪洋,遍地行舟,陵县、宁津、乐陵、庆云等县灾情最严重。全区受涝面积为917.72万亩,成灾797.4万亩。该年降雨量比1961年还大,但由于汛前对支流河道和排水沟进行了疏浚,因此,成灾面积比1961年减少30余万亩。 3、1977年 该年汛期来得早,雨量大,6月下旬开始连降暴雨,沧州、德州两地区又遭到沥涝灾害。 沧州地区累计平均降雨量达728毫米。6月24日至7月5日暴雨中心在宣惠河流域,吴桥、东光、南皮、孟村、盐山、海兴6县雨量都很大,并波及到沧县、沧州市、黄骅、交河等县(市),此次降雨,运东地区涝灾严重。7月2日至8月6日,暴雨中心移到运西,交河、青县、沧县以及献县、河间、任丘等县雨量较大,波及到运东。该年,全区积水面积921万亩,成灾面积691万亩,其中,绝产416万亩。倒塌房屋13.8万间,砸死群众15人,冲毁桥、闸、涵6864座。 德州地区6~9月降雨534毫米。宁津、乐陵县部分地区出现特大暴雨,其中,宁津县长官乡最大日雨量320毫米,乐陵县铁营一带最大日雨量420毫米。全区受涝灾面积280.2万亩。 |

||

| 编辑:李宏伟 | |||