第四章 水文、规划、科研教育Ⅱ

|

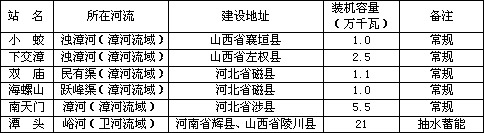

第二节 规划 为治理漳卫南运河,1955~1957年,由北京院编制了《海河流域规划(草案)》。1964~1966年,由海河院编制了《海河流域防洪规划(草案)》。1980~1996年以海委为主各省参加编制了《海河流域综合规划》。几次规划,背景不同,要求各异,所要解决的重点问题也各有侧重,但其深度和广度每次都有所发展,兹分别记述如下: 一、1955~1957年 1949年中华人民共和国成立后,国家立即开始对海河流域进行治理。由于编制综合规划资料不足,自1951年开始,分河系进行以防洪为主的规划工作。为了有计划地治理海河流域,1955年1月,水利部提出海河流域规划任务书交北京院编制。同年8月,国家计委与水利部批准了海河流域规划任务书。北京院会同有关省、自治区、直辖市有关单位,经过各方面努力,历时3年,于1957年11月提出《海河流域规划(草案)》。其中,有关漳卫南运河防洪的主要内容有:在漳、卫河上游修建综合利用的大、中、小型水库,其中有岳城水库;扩大治理卫运河和四女寺减河;开辟临时滞洪区,其中有合河坡、长虹渠、白寺坡、广润坡、崔家桥滞洪区等。 岳城水库设计由北京院负责;卫运河和四女寺减河扩大治理设计,由卫运河四女寺减河工程办事处负责(设计情况分别详见第七、八章)。 二、1964~1966年 1963年海河流域遭受大水灾。1964年春,水利部筹组海河院,在水电部和有关省、市领导下,开始进行海河流域治理规划的编制工作。1964年9月,在国务院召集的黄、淮、海三河规划座谈会之后,提出了《海河流域轮廓规划意见(讨论稿)》。因限于时间和人力,规划工作分两步走:第一步编制防洪规划,作为整个规划的脊梁;第二步再编制综合规划。海河流域防洪规划的指导方针是:上蓄、中疏、下排,适当地滞,节源节流,保持水土,阔河建库,并尽可能考虑到下一步统一规划、综合经营的要求。近期以排为主,排滞兼施,洪涝兼治,集中力量在中下游打歼灭战。山区则立即开展水土保持,巩固建成的现有水库,保证丰收,保卫京津,保卫交通干线。1966年11月,海河院正式提出《海河流域防洪规划(草案)》。其中,有关漳卫南运河防洪的主要内容有: (一)漳河 岳城水库工程按设计要求继续建设,保坝标准可超过1000年一遇。漳河下游按1500立方米每秒整治,超标准洪水利用大名泛区临时滞洪,并承接安阳河一部分洪水。远景修建槐疙瘩水库,在100年一遇洪水时,可分担岳城水库一部分防洪库容,使下游卫运河泄量不超过4000立方米每秒,以保证河道的安全。 (二)卫河 结合下游卫运河、四女寺减河的安排,规划中主要研究考虑不同的滞排关系,使卫河洪水经卫运河下泄,由四女寺减河入海。卫河主要坡洼滞洪工程按盘石头水库修建前50年一遇洪水安排。合河坡、良相坡维持自然滞洪现状,超50年一遇洪水淇门流量2000立方米每秒时,首先利用白寺坡滞洪;超20年一遇洪水依次利用长虹渠及柳围坡滞洪。三洼均按50年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核确定工程规模。小滩坡、任固坡及内黄二道防线作为超标准洪水缓洪余地。为保证洼内及时种麦,滞洪区内安排排水渠疏浚工程,并修筑安全台或围村埝。河道干流分段进行治理,合河以上1000平方公里涝水可经共渠下排,合河至淇门约800平方公里涝水由东、西孟姜女河排入卫河。该段共渠与卫河洪涝分排,共渠及两侧洼地用以排洪,卫河专供排涝。淇门至老观嘴段平原面积约800平方公里,两岸为滞洪地区,需适当疏浚卫河及共渠,以满足洼地保麦要求。该段行洪流量按2000立方米每秒安排,其中卫河行洪400立方米每秒,共渠及其以西夹道地带行洪1600立方米每秒。老观嘴以下两岸3000平方公里涝水排入卫河。老观嘴至安阳河口行洪流量为2000立方米每秒。安阳河口至称勾湾为2500立方米每秒,设计水面线基本采用1963年实际水面线。盘石头水库修建后,卫河及卫运河防洪标准可提高到100年一遇,并可减轻坡洼滞洪任务。 (三)卫运河 漳、卫两河按50年一遇标准,其下泄量为4000立方米每秒,100年一遇标准约5500立方米每秒,卫运河拟按4000立方米每秒治理,在漳河槐疙瘩水库修建前遇100年一遇洪水可利用大名泛区滞洪后,卫运河下泄量为4355立方米每秒,须强迫行洪;槐疙瘩水库建成后,可减少岳城水库下泄量,使卫运河泄量不超过4000立方米每秒。卫运河扩大治理采用按1963年洪水退堤方案,吊马桥以上退右堤,吊马桥至临清段退左堤,临清至郑口段根据河道地形,避开油坊、武城、郑口等城镇,或退左堤或退右堤。郑口以下右岸恩县洼滞洪区,为工程安全计,退左堤。 (四)漳卫新河 卫运河扩大治理后,四女寺减河拟按3500立方米每秒扩大,并改称漳卫新河。吴桥县大王铺村以上加大`泄量至1700立方米每秒,另于左岸按1800立方米每秒辟岔河下泄。岔河自四女寺进洪闸起沿陈公堤于德州市东南利用金钩盘河至大王铺入四女寺减河。大王铺以下结合两岸排涝将减河主槽下挖2米左右,使低槽流量由250立方米每秒增至800立方米每秒,行洪能力达3500立方米每秒。在原四女寺进洪闸及节制闸间增建2300立方米每秒分洪闸一座,比岔河设计流量大500立方米每秒,为超标准强迫行洪留下余地。 河道治理工程设计分别由海河院、十三局设计院、天津院负责(详见第七章)。 三、1980~1996年 根据水利部的部署,1980年初海委成立后,开始进行海河流域补充规划,并会同各省、自治区、直辖市组成了海河流域补充规划综合组,由水利部副部长冯寅任组长,海委副主任董一林、天津院院长邓垦任副组长。1983年重新组织海河流域补充规划综合组,由海委主任曹瑞峰任组长,天津院代院长姚勤农任副组长。期间由于领导干部的任免,综合组领导成员亦随之有所变动。 1980年8月,海委颁发了《海河流域补充规划工作要点》,经过勘测、调查研究和方案比较,各负责单位于1983年提出各河系规划阶段报告。1984~1985年,综合组分别组织了讨论和初步审查,经与有关单位协调后,向水利部作了汇报。根据水利部汇报会和各省、自治区、直辖市对阶段报告的意见,一方面由各河系组的负责单位继续对阶段报告进行修改补充,一方面由综合组汇总各河系规划,统一编写流域规划。1986年6月,编制了《海河流域补充规划(草案)》,各河系的规划报告则作为流域规划的附件。之后,又在《海河流域补充规划(草案)》的基础上,参照有关方面提出的意见,于1987年5月编印了《海河流域规划纲要(草案)》。1988年10月,水利部海河流域规划审查委员会对《海河流域规划纲要(草案)》进行了审议,并提出了审查、修改意见。据此,海委于1988年12月编写了《海河流域综合规划纲要》。1993年11月,国务院以(国函[1993]156号)文批准了《海河流域综合规划》。根据国务院批复意见和水利部会同有关部门审查的意见及规划设计新成果,海委对规划作了必要的补充修改,1996年10月,正式印发了《海河流域综合规划》。其中,有关漳卫南运河的主要内容有: (一)防洪规划 防洪总体规划的防洪标准为1963年型洪水,相当于50年一遇洪水。漳河洪水由岳城水库控制下泄,遇30~50年一遇洪水时,水库泄量为3000立方米每秒。漳河下游河道在穿漳涵洞以上按承泄3000立方米每秒整治;穿漳涵洞以下右堤按承泄1500立方米每秒整治,遇上游来水大于1500立方米每秒时,利用大名泛区临时滞洪。 卫河洪水,利用卫河中游坡洼滞洪下泄,淇门至老观嘴总行洪流量2000立方米每秒,其中卫河400立方米每秒,共渠及其以西夹道地带1600立方米每秒,老观嘴至安阳河口行洪流量2000立方米每秒,安阳河口至称勾湾为2500立方米每秒。淇河盘石头水库修建后,卫河、卫运河及漳卫新河防洪标准可以提高,卫河坡洼可少滞一些洪水。漳、卫两河50年一遇洪水下泄量至称勾湾合计流量4000立方米每秒,由卫运河承泄,至四女寺枢纽后,由漳卫新河承泄3500立方米每秒、南运河承泄300立方米每秒,卫运河来水超过3800立方米每秒时,漳卫新河强迫运用行洪,如发生严重险情,可向恩县洼分洪。 遇超漳卫河设计标准的特大洪水时,除采取强迫河道泄洪和坡洼滞洪外,应力保漳河左堤、卫运河左堤安全。 (二)水库除险加固 1、岳城水库除险加固 该规划中考虑三个方案:一是大坝加高2.5米,大副坝改线。二是在岳城水库上游漳河干流新建南天门水库。三是在岳城水库上游清、浊漳河上分别新建邰庄和吴家庄水库。经方案比较,提出采取岳城水库大坝加高方案的建议,并分两步实施。第一步,先将岳城水库大坝从坝下游贴坡加高培厚,扩大水库容积。其中坝顶高程由原157.00米加高至159.50米,并改建正常溢洪道。(已于1992年完成)。在加高大坝的基础上,废除1、2号小副坝,跨香水河另建新副坝,水库正常运用标准可略高于1000年一遇。第二步,在香水河右岸设放水洞,在新副坝左侧里青村上游建非常溢洪口门,最高库水位159.00米,水库总泄量24720立方米每秒,水库非常运用防洪标准可达10000年一遇,需迁村3座,移民3500人。 2、漳泽、关河水库加固 漳泽、关河水库存在的主要问题是防洪保坝标准低,该规划拟对两库进行改建,提高保坝标准。 漳泽水库:将大坝加高5米,从下游坡培厚加高,使坝顶高程达到910.00米,最大坝高达到22.5米,总库容增至4.273亿立方米,最高库水位提高到908.45米。溢洪道堰顶高增加1米,进口加设胸墙以控制泄量不变。泄洪洞延长24米,并重建消力池(已于1995年完成)。改建工程实施后,水库防洪保坝标准可从原200年一遇提高到2000年一遇,达到部颁规范要求。 关河水库:在溢洪道进口增建泄洪闸。在闸门安装前,先在进口做自溃坝。通过自溃泄洪,水库防洪保坝标准可从1000年一遇提高到2000年一遇。 3、盘石头水库 在鹤壁市西南15公里的卫河支流淇河中游盘石头村附近新建盘石头水库,控制流域面积1915平方公里,占淇河流域面积的89%。水库以防洪和供水为主要开发目标,兼顾农田灌溉和发电。水库修建后,配合卫河干流和坡洼治理,可使卫河坡洼防洪标准提高一级,并有利于漳卫河洪涝水的排泄。在保证率95%的条件下,可向鹤壁市供水1.35亿立方米,灌溉农田25万亩,另给5万亩农田补水。该水库按100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核。水库建筑物包括拦河大坝、泄洪洞、非常溢洪道、灌溉洞、发电洞和电站等。 (三)河道及坡洼整治 1、漳河干流和大名泛区整治 (1)防洪标准。配合岳城水库三级运用和大名泛区滞洪,漳河按防御1963年型洪水标准整治,即大名泛区进洪口门上、下河段,分别按3000和1500立方米每秒的行洪流量进行整治。大名泛区进洪流量为1500立方米每秒。 (2)复堤和设计水面线。漳河按左堤超高2米,右堤超高1米,堤顶宽度8米,内外坡1∶3进行复堤。河道水面线按徐万仓起始水位43.73米,即同卫运河行洪水位衔接进行计算。 (3)漳河游荡性河道整治。结合岳城水库三级运用的具体情况,采用水库宣泄中小洪水的流量作为治导流量,拟定治导线,使中小洪水固定在由控制工程形成的控导范围内流动,达到调整坡降、稳定流路、保障安全行洪的目标。经比较,选定束窄河宽1∶4至1∶2,河相系数限制在10以下,即按400~600米的治导宽度作为中小洪水的行洪界限,促使该游荡性河段逐步演变为蜿蜒性河段。 (4)滩地村庄防洪安全建设。漳河滩地共有83个村庄,据设计水深有61个村庄须安排避洪救生措施。按不同水深,采取临时撤退和修建避水平顶房、楼房等措施避水。 (5)分洪口门。本次规划口门选在1963年大名泛区进洪口门(东王村)以下约1公里处的申桥附近,距大名泛区14公里,此处两堤相距约1500米,主流集中且深水河槽紧靠右堤,分洪条件较优越。为减少行洪损失,规划安排沿漳河右堤南侧修建一条长14.4公里的隔水导堤,对分洪道内的马神庙、大、小韩道三村采用围村埝予以保护。 2、卫河河道及坡洼整治 卫河河道按原设计排涝700立方米每秒,行洪2000立方米每秒的规模继续完成老观嘴以下至浚内沟口段9.6公里河道的治理。需扩挖边坡1∶3、底宽60米的主槽和深1.5米、底宽20米的子槽。河底高程分别同上、下游设计高程衔接。两岸堤防按行洪设计水位,超高1.5米的标准复堤。 坡洼采用控制运用的滞洪方案,良相坡、共渠西行洪道和白寺坡、长虹渠、柳围坡滞洪区均需按设计流量控制运用;卫河干流按治理标准承泄淇门以上洪涝水,合理安排卫河坡洼滞洪,拟在小河口和盐土庄附近,分别修建设计流量为650立方米每秒和1600立方米每秒的淇河闸和共渠节制闸;在白寺坡建进洪闸,其他坡洼均设固定进洪口门。上述工程实施后,卫河遇1963年型设计洪水,利用白寺、长虹、柳围三洼滞洪,最大泄量控制在2500立方米每秒以下,设计总滞洪容积5.5亿立方米。坡洼安全设施除在原有基础上修建围村埝外,拟对水深大于1.5米的村庄建避水楼房或村台。 3、卫运河、漳卫新河和恩县洼滞洪区 卫运河、漳卫新河按原设计规模处理部分堤段的隐患、裂缝及薄弱堤身的加高培厚。根据河道险工变化情况,扩大部分河段原有险工的防护范围,并治理新险工。彻底清除行洪滩地树障、高渠及阻水建筑物等,继续加固沿河两岸部分建筑物。保证遇1963年型洪水时,卫运河能安全通过4000立方米每秒、漳卫新河能安全行洪3500立方米每秒。遇超1963年型标准的洪水,采用强迫行洪措施,使卫运河、漳卫新河分别行洪5500及5000立方米每秒。继续整治并完善卫运河下游右侧恩县洼滞洪工程。拟在现有完备的进退水设施基础上,扩建滞洪区内现有排水干渠堤防。实行分区滞洪代替现状的滞洪水深小、淹没面积大、不利于汛期防护及洼内工农业生产的自然滞洪方案。加固东侧陈公堤及西郑庄进洪闸下游导流堤。并扩建南端六六河北堤、北部利民河北支南堤及西部利民河东堤等堤防,增补滞洪区安全防护措施。滞洪水深小于1.5米的村庄在原基础上加固围村埝,大于1.5米者建防洪村台。 4、重点支流河道整治 根据卫河干流容泄能力,适当提高卫河左岸较大支流淇河、汤河和安阳河防洪标准,从不足10年一遇提高到20年一遇标准。 在淇河上游新建盘石头水库拦洪削峰,并在淇河下游左岸后交卸处按1400立方米每秒规模建固定分洪堰,分洪堰以下至阎家村段淇河两岸按行洪1600立方米每秒培堤。在盘石头水库实施以前,除后交卸处分洪外,仍须在淇河右岸石河岸和青龙镇两处临时扒口向良相坡分洪。 汤河按20年一遇防洪、3年一遇除涝标准治理中、下游河道及广润坡滞洪区,配合已建汤河和琵琶寺两座水库控泄。按原设计堤顶宽5米、堤顶超高1.5米继续完成中游广润坡滞洪区围堤工程。并对滞洪区内村基高程低于滞洪水位的10个村庄按超高1.5米、顶宽3米建围村埝防护。 安阳河治理,结合上游彰武、小南海水库的扩建加固及中游崔家桥滞洪区的改建,按50年一遇洪水保安阳市区,20年一遇洪水保市区以下河道及近期3年、远期5年一遇除涝的标准治理中、下游河道。拟在安阳市京广铁路桥上游约8公里处的安阳河左岸辟分洪道一条,分泄市区以上安阳河超量洪水入崔家桥滞洪区滞蓄,以保安阳市区安全。 (二)除涝规划 该规划仍维持原规划采用的水文成果3年一遇标准。 根据漳卫河平原区存在的主要问题有:一是卫河老观嘴至浚内沟口还未进行治理,上、下游之间还不相适应;二是共共渠与卫河支流安安阳河、汤河河道尚未治理;三是冀、鲁、豫三省边界排界排水矛盾尚未彻底解决。为此,首先结合卫河坡洼治理进行坡洼的控制运用,按700立方米每秒除涝流量疏通老观嘴至浚内沟口段河道。共渠淇河口至老观嘴段采用原定标准20年一遇麦涝流量250立方米每秒进行扩挖。漳卫新河(减河)右岸六五河等排水渠受减河行洪顶托影响,为改善排水条件,应加强四女寺枢纽的控制运用,即当上游来水小于设计除涝流量时,尽量先利用岔河、南运河的除涝能力泄水,以减轻减河负担,也可利用旧城河相机调入马颊河。 安阳河、汤河需结合防洪,按3年一遇除涝标准安排治理。卫东、卫西和冀、鲁、豫边界地区排水矛盾尚待协商解决。 河道工程的防洪与除涝设计均由天津院负责(详情请见第七章) (三)水能开发规划 1957年,北京院提出《海河流域规划(草案)》,对海河流域的水能开发做过比较全面的论证。1971年以后,北京院又对有关梯级水电站进行规划选点、初步设计和扩大设计工作。并提出了相应的成果。 经过大量的勘测规划设计工作,到1978年底,全海河流域在较大水电站的勘测规划设计方面达到初步设计阶段的有9座水电站,其中包括漳卫南运河流域的下交漳水电站,装机容量2.5万千瓦。1980年3月,水利部委托海委会同海河流域内8省、自治区、直辖市及天津院、北京院,对原有规划进行全面补充修改。1986年完成,并编制了《海河流域补充规划(草案)》。在规划中全海河流域装机大于1万千瓦的水电站有32座,其中漳卫河系5座,总装机容量11.1万千瓦;抽水蓄能水电站12座,其中卫河流域1座,装机容量21万千瓦。规划装机容量大于1万千瓦的常规水电站和抽水蓄能电站情况,详见表4-1。 第三节 科研教育 一、科学研究 (一)卫运河裁弯研究 根据卫运河扩大治理工程初步设计的建议及水电部对卫运河扩大治理工程初步设计的审查意见,为便于在卫运河扩大治理工程竣工后进行工程观测工作,1958年5月28日水电部决定组建“南运河实验站”,站址设在山东省临清市,由漳卫南局与水科院双重领导。该实验站的实验目的是通过研究卫运河裁弯效果,为长江裁弯积累经验。建站初期,水科院任道衡工程师为负责人,后刘作康为站长(兼),刘明亮为副站长。该站除由水科院长期派驻3人外,漳卫南局根据工作需要逐步增加人员,最多时干部14人、工人20余名,另外聘请临时工30余名。1960年2月,实验站从临清搬至德州,在漳卫南局机关内设为实验科,下设2个观测队。 1958~1960年,进行了3年的观测实验,主要观测内容有:裁弯段及其上、下游附近的河道断面变化;裁弯引河的土质钻探;若干重点河段的分流分沙测验;若干引河进、出口的地形测量;沿河20个水位站的汛期水位观测;称勾湾、临清、郑口、四女寺四个水文站的经常性水文泥沙测验等。1958年6月、11月和1960年8月组织三次综合性观测工作,提出三份查勘报告。1959年底,完成《卫运河裁弯资料分析报告》。1961年6月,水科院提交了《卫运河裁弯研究总结》。至此,实验工作全部结束,实验科随之撤销。 (二)土壤改良实验 20世纪50年代末,漳卫南运河两岸有盐碱地140余万亩,土地次生盐碱化很严重。为了取得治碱经验,便于将来指导河系进行灌溉试验和盐碱地的改良工作,1960年3月,漳卫南局与河北省吴桥县共同在兄弟灌区(德州、吴桥)的吴桥县大齐乡罗辛庄合作开办了罗辛庄土壤改良试验所,选择560余亩低洼盐碱地进行灌溉试验。经过灌溉,改良土壤,成效显著,其中玉米亩产高达360余斤,为附近农田亩产量的2~3倍,并且获得了许多有关资料。1961年由于体制改变等原因,试验面积由560亩缩小到40多亩,只固定4个劳力,大、中农具、牲口均须与生产队调剂使用。该年试验工作,因为水源、工程、排水出路和劳动力等没有得到及时解决,又加上涝灾严重,一变再变。除春灌小麦有些成绩外,大田作物抗碱品种试验、瓜菜种植试验等均未取得应有成果。为此,年内撤消了该试验所。 (三)土工实验 漳卫南局土工实验室建于1983年,主要仪器设备有剪力仪、振动筛、渗透仪、击实仪、泥浆测试仪、天平、烘干箱、钻机等。该实验室先后完成漳卫新河下东王险工地质钻探、岳城水库大坝加高工程部分土料场地质勘测、四女寺南闸铺盖基础土工实验等。1993年该实验室停止工作。 (四)岳城水库分期洪水及控制运用的研究 为了确保汛期防洪安全,岳城水库汛限水位较低,而且整个汛期只有一个限制水位,汛后才能逐步抬高水位,因此,常常造成汛期大量弃水而汛后又无水可蓄的被动局面。1978年,十三局河道分局与岳城水库管理处共同进行岳城水库汛期分阶段控制运用的研究,并多次向水电部进行汇报。1979年,水电部以(79)水管字第27号文批准,8月10日前汛限水位为132米,8月10日以后可根据上游来水及预报适当抬高库水位,汛后最高蓄水位148.5米。1981年,由水电部牵头,中国气象局北京气象中心与天津院、漳卫南局及岳城水库管理处共同研究了岳城水库汛期分期洪水问题,并着重研究了后汛期洪水。其成果经规划总院和水管司审批,以(83)水规规字第62号文批复。 1984年,漳卫南局、岳城水库管理处在天津院有关后期洪水研究成果的基础上,对水库后汛期的控制运用问题又深入进行了研究,并向海委上报了研究成果。1987年,中央防办批准了岳城水库分期控制运用意见([87]中汛办字第30号)同意:8月10日前为主汛期,汛限水位为132.00米;8月11日至20日为过渡期,汛限水位逐步抬蓄到141.00米;8月21日至9月30日为后汛期,汛限水位为145.00米,汛后最高蓄水为148.50米。1988年,按此方案调度,8月底蓄水水位144.57米,蓄水量为5.20亿立方米,比过去运用方案多蓄水3.69亿立方米。 通过该项目的研究,在不降低水库防汛功能的前提下,提高了水库蓄水能力,扩大了水库供水量,进一步发挥了岳城水库综合利用的效益。 1993年开始,漳卫南局还承担了国家防办下达的“岳城水库实用预报优化调度研究”的课题研究。1996年5月29日,成果通过了由国家防办、水利部信息中心、海委防办、大连理工大学、漳卫南局和岳城水库管理处等10位专家验收组的验收。 (五)“中日技术合作项目”在漳卫南局实施 1989年,水利部向国家科委提出了“关于通过日本国日本国际协力事业团(JlCA)技术合作渠道建立国家防总指挥自动化系统的申请”。1991年5月,国家科委通知水利部:国家防总指挥自动化系统列入1991年度中日技术合作(JlCA渠道)专项技术合作项目。经水利部外事司和国家防办推荐,水利部批准,以国家防办和漳卫南运河流域为示范区。“中日技术合作项目”通过在洪水预报、电气通信、信息处理等三个方面的技术转让,改善中国国家防总指挥自动化系统,培养中方技术人员,以起到防灾减灾的目的。漳卫南运河流域作为典型流域示范区,其技术合作主要在以下方面:电气通信方面,为加强水情信息收集以及防汛调度指令的准确迅速传达,建设德州(漳卫南局机关)至岳城水库管理处的微波通信干线及岳城以下、卫河元村以下包括卫运河在内到德州的水文遥测示范区;洪水预报方面:根据中日双方专家合作编制的“漳卫南运河洪水预报系统”,构筑新的防汛信息系统,进行河道水文特征分析及洪水预报系统制作方法的开发。其中,日方负责全部设备的购置、调试及系统运行人员的技术培训,日方为漳卫南局“中日技术合作项目”累计投资达3208万元,中方负责土建及配套设备的投资及技术转让的接受和提高,为漳卫南局“中日技术合作项目”总投资为1789万元。1993年6月1日,日方专家组抵京,“中日技术合作项目”正式开始。原定合作至1998年5月31日,后因各种原因,经中日双方同意,结束日期延长至2000年5月31日。 漳卫南局为了搞好这次技术合作,专门成立了“项目办公室”(简称“项目办”),由一名业务副局长主管,一名正处级干部具体办理日常事务。由于漳卫南局各相关处室的积极配合,该“项目”进行得非常顺利,选派的相应专业人员最多时达20余人。 微波通信工程建设于1995年10月完成并正式投入运行,水文遥测示范区工程建设于1997年6月完成并正式运行(详情请见第五章第一节)。 “漳卫南运河洪水预报系统”(以下简称“预报系统”)包括局机关防汛信息处理系统的建设和洪水预报模型的开发。1996年,完成信息处理的设备配制。流域模型软件的开发由日方长期、短期专家和中方专家于1995年5月在完成“预报系统”总体设计后进行,制作岳城水库以上流域的蓄留函数模型(日本蓄留函数基本模型的改造及运用本地区历史实测洪水进行参数率定)和岳城至四女寺河段的区间河道的河道演算模型(日本蓄留函数的适用及用历史实测洪水进行参数率定)由日方专家负责进行研究开发并提供。中方专家负责新安江模型及其它预报模型的适用性研究。最终中日双方专家共同开发研制将已开发成功的十余种预报模型,最终,进行预报结果“选择系统”的综合。1999年5月,将“选择系统”的软件全部移植到漳卫南局计算机系统上。因该年无大水资料,故借用1996年洪水资料进行了验证,结果表明,“选择系统”运行安全、方便、速度快,每次运行时间不超过3分钟,且具有一定的精度。而洪峰预报日方研制的模型优于漳卫南局目前使用的常规模型。当然该模型尚需经过实际洪水的验证,经过补充,使之更加完善。 在整个中日技术合作期间,日方除了出资为漳卫南局配置一批设备和软件外,还进行了全面技术转让,培训了漳卫南局系统的相关技术干部、工人(直至基层微波站)。期间共举办技术培训讲座10多次,受培训人员120多人(次);参加日方出资举办的国际、国内大型研讨会22人(次),另外还选派9人赴日本研修。漳卫南局“项目办”还利用此次机会,组织了河海大学常州分校、西安理工大学、大连理工大学及局工管处,联合开发“漳卫南运河洪水预报信息处理系统”,使中日技术合作的成果得到了推广运用,并使漳卫南运河流域的信息接受处理、洪水预报及防洪调度完整地成为一体,缩短了预报作业时间,增长了预见期,为防洪调度赢得了更多的宝贵时间,提高了防汛调度水平。 通过“中日技术合作项目”的实施,不仅改变了漳卫南局通信、信息处理、洪水预报等落后面貌,也改善了办公条件,更重要的是培养了一批熟悉业务的技术骨干,为漳卫南局的防汛指挥、工程管理水平的提高,起到了积极的促进作用。 (六)卫河流域水质调查与评价课题研究 该项目是引黄入淀工程可行性研究的重要组成部分,由漳卫南局水保办与水电部水质试验研究中心合作完成。 1986年11月开始进行现场查勘,布设断面30个,采集分析水量、水质及污染源资料。1987年3月,编写完成了《卫河流域水质调查与评价》报告,同年9月,通过了审查。1988年12月15日,获得水电部科学进步奖四等奖。 (七)漳卫南运河水系水资源保护规划综合报告 1987年初,漳卫南局根据水电部、国家环保局和海委的要求进行《漳卫南运河水系水资源保护规划综合报告》的编写工作。 1989年6月,完成《漳卫南运河水系水资源保护规划综合报告》初稿及《附图附表集》。1989年10月,聘请各省(市)环保、水利专家16人组成规划报告鉴定会验收合格后,根据专家进行意见,修改补充。1989年该报告获海委科技进步二等奖。 二、新技术新材料的应用 (一)一泵多井抽水技术的应用 1972~1973年,袁桥拦河蓄水闸建设期间,基坑排水开始采取一井一水车,6人分三组昼夜抽水;以后采取一井一机一泵,3人班作业。因地下水位高,排水量大,仅80眼排水井就需百人,费用高,工效低,难以达到施工要求。后根据工程需要,将相邻的每11眼井合并为1组,用胶管联通,安装12马力柴油机1台、水泵1台进行抽水。此技术的应用,使每组少用机械10套,节约人力30~60个,为工程节约投资数10万元,并在此后的许多水利工程推广。此项目获1978年山东省省级科技进步奖。 (二)吴桥闸门自动脱挂钩与闸门锁定装置改造 为解决吴桥闸在闭闸时,油压启闭机活塞杆长期外露浸水锈蚀的问题,1979年十三局河道分局开始进行改进研究,研制成功了闸门自动脱挂钩装置,并增加了闸门锁定装置。该项目获1991年海委科技进步三等奖。 (三)庆云闸门自动脱挂钩装置 为解决庆云闸闸门动滑轮组与钢丝绳长期浸水锈蚀问题,1980年漳卫南局工管处与庆云闸所的技术人员进行了闸门自动脱挂钩装置的改革实验,取得了良好效果。 自动脱挂钩装置主要包括挂钩、吊耳及道向架三部分,结构简单,便于维修,实现了闸门吊点由水下改为水上的目的,对钢丝绳和滑轮起到了保护作用。该技术获1991年海委科技进步三等奖。 (四)西郑闸闸门启闭力原型实验 1987年,为了解西郑闸各孔闸门在有水、无水状态下总启闭力的大小,摸清启闭机、机架桥的实际受力情况,漳卫南局工管处对闸门进行了启闭力原型实验。实验装置采取两套连接支架和两台带压力表的100吨千斤顶组成。该实验设备简单,造价低廉,方法简单实用,能在闸门启闭全过程中观测启闭力的精确数值,对于中小型闸门的启闭力原型实验有一定的参考价值。该实验技术获1993年海委科技进步三等奖。 (五)四女寺枢纽闸门自动控制系统研制与安装 1、节制闸自动调节系统 四女寺枢纽节制闸自动调节系统是由一套DDZ—II型模拟量测、控制电动单元仪表组成的闭环调节系统,于1977~1980年由华北电力实验研究所研制安装。当需要控制闸门宣泄流量时,将给定流量值送入调节器,与检测仪表输送来的上、下游水位和闸门开度通过运算器得到的计算流量进行比较,使过闸流量维持已给定值。同时,仪表盘上显示上、下游水位、瞬间流量、累计水量,并具有事故报警功能。该装置建成后,经过几个汛期的调整和试运行,基本上能达到设计要求,但未进行技术鉴定。 2、船闸程序控制系统 船闸程序控制系统是由上、下游和闸室水位,以及船闸人字门四套闸位数字系统、程序控制系统、可控硅交流接触器等三部分组成。全套装置大部分由四女寺枢纽管理处于1978~1980年自制安装。数字显示系统传感元件采用光电码盘,电路部分采用分主元件和部分小规模集成电路。程序控制系统采用开关量输入、输出的基本逻辑组合顺序控制器。随后的10余年,由于河道干涸船闸停运,此系统未经运用考验,加之年久失修,未能发挥效益。 3、北进洪闸集中控制系统 1979年,由水科院自动化所协助研制安装。1987年,河海大学协助调试安装单扳机控制闸门开度(边四、中八、全启闭),在闸前无水情况下进行了调试安装,实际使用时仍采用机旁控制型式。1993年,因控制线老化破皮与支撑铁架接触引起短路起火,将控制线与主电缆烧毁。1994年更新电器设备,拆除新单扳机自控系统,重新使用集中与机旁控制系统。 (六)土工织物护岸技术的应用 土工织物是所有透水的用于土木工程的天然或合成纤维产品的统称,一般分为有纺和无纺两种。由于土工织物具有良好的透水性、过滤性和较强的抗冲能力,1987年春,漳卫南局德州处在祝官屯险工下游首次采用土工织物结合生物植柳护岸,取得了较好效果。随后,土工织物护岸技术被广泛应用于漳卫南运河河道护岸工程。 (七)草甘磷灭苇技术的应用 草甘磷是美国孟山都公司于1971年开发的新型除草剂,1973年化工部沈阳化工研究所在国内研制成功并投入国内市场。1984年,海委对河道灭苇技术进行实验并取得成功。1986年、1987年,漳卫南局德州处在德州地区境内的卫运河、漳卫新河河段以机械、手工两种方法喷洒草甘磷灭苇清障,取得显著效果。 三、职工教育 1983年,漳卫南局职工教育领导小组成立,当即向全局下发有关职工教育文件,组织并鼓励广大青年职工根据各自工作岗位要求,参加不同专业,不同层次的学历教育或短期培训。截至1996年年底,以不同形式培训大学本科学历学员40余人、大专学历200余人、中专学历约300人,培训的专业包括水利工程、工程机械、计算机、财会、通讯、文秘、经济管理、审计、统计、水化学等十几个专业。在职职工参加学历教育的人数达500余人,约占全局职工总数的50%,几乎80%的青年职工通过在职培训获得了中专或以上学历,截至1996年,有80余人晋升为中级以上技术职称、120余人获取初级技术职称。1983年以来多次被评为海委系统职工教育先进单位,1993年被评为水利部职工教育先进单位。同期,因积极参加水利部职工教育学会、成人教育学会等活动,广泛探索和开拓职工教育思路,先后被被评为水利部职工教教育先进会员单位,职教工作者当中有两人荣获水利部职工利部职工教育先进工作者称号。1996年,漳卫南局已有各类专业人员532人。漳卫南局职工教育主要工作: (一)1960~1961年水利电力培训班 1960~1961年由水利部投资,漳卫南局主办了水利电力培训班,培训对象为沿河各县灌区水利工作人员,结束后回灌区工作。1960年4月开课,招收了沿河6县1市107名学员,并根据文化程度的高低,划分为2个班,均于1961年5月前先后结业。 (二)职工学校 1983年,按照国家对青年职工进行“双学”教育的要求,漳卫南局开展了初级中学文化教育。1984年4月,经山东省职教办批准,成立漳卫南局职工学校,聘请局有关技术人员为授课教师,课程设置以高中为主。1984年5月,经入学考试,在局系统青年职工中招收学员35人,进行脱产学习,1985年招收第二期学员39人。自1986年起,学校采用函授形式进行高中文化教育工作,1989年5月停止招生。漳卫南局职工学校所招收的五届学员共计140人,全部按规定时间完成了相关学业,取得毕业资格,其中大部分学员经参加全国成人高考等形式的入学考试,被各类大中专院校录取。 (三)北京水利水电函授学院漳卫南局(德州)函授站 1984年,漳卫南局与北京水利水电函授学院协商,在漳卫南局设立函授站。1984~1986年,共招收漳卫南局系统内学员38人,有水利工程建筑及工程机械两个专业。1989年学员全部毕业,2名优秀学员大专阶段毕业后,又转入该院本科阶段学习。 (四)财会中专班 1985年,漳卫南局举办山东广播电视大学财会中专班,经过两年半的学习,有36人通过毕业考试。经过这次学习,在很大程度上提高了全局财会人员的素质。 (五)参加水利工程与管理中专函授班 1996年,漳卫南局组织136人参加水利部水利工程与管理中专函授班学习,并获得中专毕业证书。 (六)组织专业培训 漳卫南局按照“因需施教”的原则,除组织青年职工参加本局组织的学习班外,还对审计、文秘、计算机、水化学、统计等岗位的青年职工进行学历教育培训,1983~1996年有50余名青年职工取得大专学历;另外还组织了处级领导干部、基层科段长、党支部书记,进行了微波通讯、文秘、堤防管理等不同专业、不同层次的短期培训班20余次,培训人员共计500余人次。 (七)组织职工脱产学习 漳卫南局先后组织青年职工及职工子女60余人到曲阜水利学校、黄河水利学校、华北水电学院等水利院校脱产学习。 四、学术交流 (一)水利经济研究会 1984年4月初,海委成立了“海河水利经济研究会”,并要求委系统各管理局尽快成立各自的水利经济研究机构。 1984年8月,漳卫南局在德州召开了“漳卫南运河水利经济研究会”成立大会,参加会议的有局机关、下属处(段、所)代表及部分离休老干部,共30余人。会上通过了研究会章程,选举产生了理事会。至1996年底,共计召开六届“水利经济暨工程管理学术交流会”,累计参加学术交流会议人数518人,交流学术论文392篇,评选出优秀论文103篇。研究的课题包括:岳城水库移民安置、洪泛区运用经济政策、治理工程经济效益分析、特大洪水灾害损失的调查与分析、拦河蓄水闸供水灌溉效益分析、堤防管理联产承包责任制的调查与分析、岳城水库与河道枢纽拦河闸供水水价测算和水费计收管理办法、岳城水库防洪兴利优化调度、财务管理、河道整治、水利工程的维修和管理等。 除每两年组织一次水利经济暨工程管理学术交流会外,作为团体会员,1984年参加了“海河水利经济研究会”,1986年参加了“全国水利经济情报网”,并参与这些水利经济组织的各项学术活动。 (二)学术活动 为了开阔眼界,更多地接收其他单位的先进经验,从1984年起漳卫南局积极加入其它专业科技情报网组织及水利学会,并参与其中学术交流活动。 1981年,加入德州地区气象学会;1984年,加入全国水利工程管理情报网华北联络中心;1986年,加入天津市水利学会、德州地区水利学会;1987年,加入全国水文情报网华北组;1992年,加入全国水系污染与保护科技信息网。 (三)期刊 从1982年开始,漳卫南局资料室负责不定期编印《技术资料交流》,与全国有关部门进行技术交流,最多时交流单位达80余个,目前,尚与60余个单位保持联系。至1996年底,共印发88期,收集刊登局系统职工撰写的各类论文601篇。该期刊于1990~1992年曾更名为《漳卫河情报资料》。 规划装机容量大于1万千瓦的常规水电站和抽水蓄能电站统计表 表4-1

|

||

| 编辑:李宏伟 | |||