第六章 灌溉、供水、水运、水电Ⅱ

|

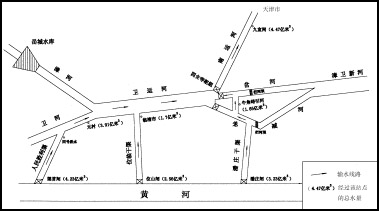

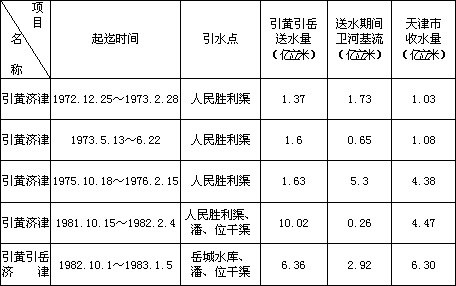

(四)1981~1982年引黄济津 1、缘由 1978年以后,海河流域连续干旱少雨,地方用水矛盾日趋尖锐。为了保 首都用水,官厅、密云两个水库不得不在1981年8月份停止向天津市的供水,使天津市用水再次出现危机,日供水量由正常情况的100万立方米,急剧下降至40万立方米以下,据当时情况测算,日供水量下降至37万立方米以下时,将有1070家工业企业停产或半停产,产量下降62%,影响月产值10亿元,税收1.6亿元。国务院针对京津两市出现的水源危机问题,于1981年8月11~15日在京召开了“京津用水紧急会议”,决定再次采取冬季“引黄济津”的临时措施,解决天津市用水燃眉之急。 2、输水线路 本次引黄济津输水线路共有3条,地跨4省(市)、8个地区、39个县。输水线路,详见图6-5。

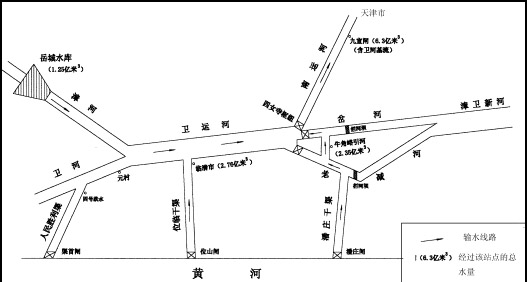

图6-51981~1982年引黄济津输水线路示意图 (1)人民胜利渠线:从河南省新乡市人民胜利渠渠首引黄河水,在第四号跌水处入卫河,在卫河下游元村站出河南省(为河南省交水点),再经卫运河、南运河,在九宣闸处入天津市,全长860公里。该输水线路与1972年以来的前三次引黄济津线路相同。 (2)位临渠线:从山东省东阿县卫临干渠渠首位山闸引黄河水,经聊城地区位临引黄干渠,在临清市入卫运河(为山东省在该线路的交水点),再经卫运河、南运河,在九宣闸处入天津市,全长547公里。 (3)潘庄渠线:从山东省齐河县潘庄渠首潘庄闸引黄河水,经潘庄引黄干渠,在四女寺南进洪闸下游8.8公里程官屯处入四女寺减河,并在减河入水口下游筑坝,将水倒流至南进洪闸下,经闸下500米处牛角峪引河(新开挖,为山东省在该线路的交水点)入岔河,并在其下游筑坝,将水倒流,经四女寺北进洪闸倒灌至闸上入卫运河,再经四女寺节制闸入南运河,在下游九宣闸处进入天津市,全长471公里。 3、输水概况 (1)组织领导与管理方式。1981年9月28日,水利部会同豫、鲁、冀、津四省市负责人组成“引黄济津领导小组”,水利部副部长李伯宁、天津市副市长吴振分任正副组长,豫、鲁、冀三省副省长崔光华、朱奇民、王克东为小组成员。下设引黄济津领导小组办公室,海委副主任董一林、水利部水管司副司长周振先为正副主任,办公室设在海委,负责处理该项输水的日常管理工作。豫、鲁、冀三省也分别建立了引黄济津指挥部,负责对各省管辖范围输水线路的施工及(沿河)闸涵泵站的封堵,做到不截、不引、不抽黄河水,保证黄河水顺利进入天津市。引黄济津领导小组办公室会同四省市代表,组织联合检查组,对沿河闸涵泵站封堵情况进行检查,并负责对输水线路的水文站点水情测报及水文资料整编工作的管理。 在本次输水期间,漳卫南局由副局长戚天成主抓该项工作。漳卫南局及所属的安阳处、馆陶处,临清处,德州处,四女寺枢纽处以及故城段、祝官屯闸所等单位参与输水工作。各单位承担的主要任务分别是:局机关和各河道管理处参加了引黄济津领导小组办公室组织的检查组,对沿河闸涵泵站封堵情况进行巡回检查;祝官屯闸所负责按上级要求对祝官屯枢纽进行闸门启闭调度及祝官屯水文站的水情测报工作;四女寺枢纽管理处负责按上级要求进行四女寺枢纽的启闭调度工作。 (2)输水时间及输水量。人民胜利渠渠首闸于1981年10月15日正式提闸放水,1982年1月9日关闸,送水86天,渠首引黄水量4.23亿立方米,日平均引水流量50~60立方米每秒。河南省交水点(元村站)送水总量3.91亿立方米。 位临渠渠首闸于1981年11月27日提闸放水,1982年1月17日关闸,送水52天,渠首引黄水量2.56亿立方米,日平均引水流量40~80立方米每秒,山东省在该线交水点(临清入卫跌水处)送水总量1.70亿立方米。 潘庄渠渠首闸于1981年11月27日提闸放水,1982年1月15日关闸,送水50天,引黄水量3.23亿立方米,日平均引水流量约80立方米每秒,山东省在该线交水点(漳卫新河牛角峪引河)送水总量1.65亿立方米。 天津市九宣闸水文站为入天津市收水计算点,该站从1981年10月27日见黄河水,27日14时,九宣闸流量为8.59立方米每秒。至1982年2月4日断流,总计收水4.47亿立方米,顺利完成了本次大规模跨流域调水任务。 为本次输水,在卫运河、老减河、岔河上分别新建以下工程: 临清入卫跌水工程: 位山三干渠引黄济津入卫跌水工程位于临清市南卫运河右堤桩号60+700处,跌差3.3米,由山东省水利勘测设计院设计,漳卫南局临清管理处施工。该工程由3个闸墩、消力池、护坦、海漫、铅丝石笼、进出口边墙及工作便桥等组成。四孔过水,为开敞式结构,每孔宽3米,总长56米,底宽15米,设计过水能力50立方米每秒。1981年10月14日开工,11月13日竣工。共完成土方1.04万立方米、混凝土300立方米,浆砌石870立方米,用工1.3万个,投资22万元。 老减河程官屯大堤扒口及牛角峪引河工程: 老减河程官屯大堤扒口位于老减河右堤8+8086桩号处,口门底宽5米,高程17.5米,在其两侧高程22.1米处各设宽为5米的平台,平台上、下边坡分别为1∶2.5和1∶3。在扒口下游,老减河上筑拦河坝一道。 牛角峪引河位于四女寺枢纽南进洪闸下500米处,连通减河、岔河。引河底宽20米,口门高程17.00米,在两侧渠坡高程22米处各设宽5米的平台,平台上、下边坡分别为1∶2.5和1∶3,引河比降为1∶8000。在引河出口下游岔河上,筑拦河坝一道。上述两项工程由德州地区水利局设计并施工,漳卫南局德州处派员监督工程质量。1982年3月15日,德州市出工3000人,按漳卫新河设计标准进行拆坝和大堤堵复,4月4日完工。共计完成土方13.05万立方米,工日8.4万个。 山东省引黄济津工程规模之大、建设速度之快、质量之好,是鲁北水利建设史上少有的。山东省在1981年8月中旬接受任务后,聊城、德州两地区党政领导,深入发动群众,精心组织,有关单位精心设计,密切合作,于10月20~25日陆续开工。施工期间,两地区共有9000余名干部深入到第一线,参加施工的民工40余万人,出动拖拉机4500台、排水机械3000多台(套)、胶轮车23万辆。经过一个多月的奋战,位山、潘庄两条输水工程提前完工,共清淤总长240公里干渠,新建、改建沉沙地4个,新开挖渠道5.1公里,兴建、加固、维修各类建筑物400余座,共完成土方200余万立米。 据统计,为完成此次引黄济津输水,豫、鲁、冀三省共出动民工64万余人,完成土石方2800万立方米。 这次送水是在河南、山东、河北三省都比较干旱,卫河、卫运河、南运河几乎无水的情况下进行的。3省的各级领导和群众顾大局、识大体,通力协作,发扬风格。送水期间,共出动干部、民工1万余人,日夜巡堤查水,使送水进展顺利,圆满完成任务。 (五)1982~1983年引黄引岳济津 1982年入夏后,天津市实际蓄存可利用水量仅有0.4亿立方米,整个天津市用水再度出现危机。国务院决定,再从黄河及岳城水库引水送天津市。1982年9月22日至24日,水电部在天津市召开引黄引水会议,从1982年10月起组织了第五次引黄济津。输水水源包括从山东省位山、潘庄引黄河水和从岳城水库调水,即“引黄引岳济津”。 1、输水线路 本次引黄引岳输水线路有3条,即漳河线:从岳城水库放水,经漳河、卫运河、南运河,至天津市九宣闸入天津市,全长533公里;位临渠线:同第四次引黄济津输水的位临渠线路;潘庄渠线:同第四次引黄济津输水的潘庄渠线路。详见图6-6。

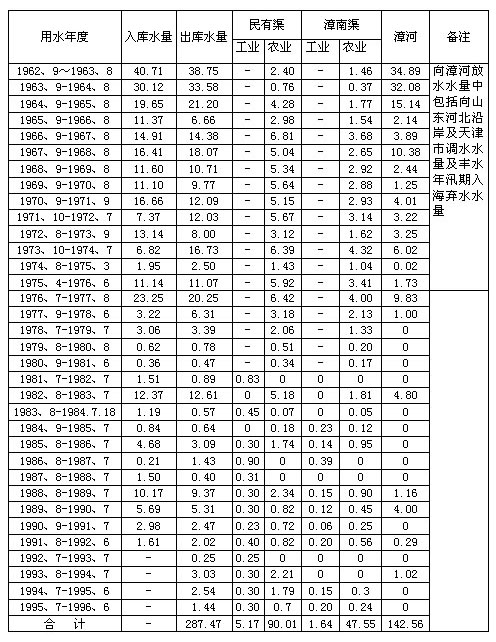

图6-61982~1983年引黄引岳济津输水线路示意图 2、输水概况 (1)组织领导及管理方式。同第四次引黄济津输水工作的组织领导及管理方式。由于本次输水取消了河南省人民胜利渠引黄,改由岳城水库调水,故漳卫南局除承担与第四次引黄输水管理相同任务外,岳城水库管理处也参与了其中按上级要求调水及有关水情测报、水文资料整编等任务。 (2)输水时间及输水量。岳城水库自1982年9月30日开始提闸放水,至11月12日,共计向漳河放水44天,总水量1.25亿立方米。 位山闸引黄,经位临干渠,再经临清入卫跌水水文站(山东省交水点之一)入卫运河,卫运河于1982年11月2日见黄河水,1983年1月5日断流,位临干渠共向卫运河送黄河水2.76亿立方米。 潘庄渠线引黄,在漳卫新河牛角峪水文站处(山东省交水点之二),于1982年11月14日见水,1983年1月5日断流,共送黄河水2.35亿立方米。 另外,在本次引黄引岳输水期间,从1982年10月1日至1983年1月5日,卫河(元村站,河南省出省点)基流下泄2.92亿立方米。 输水期间,三省顾大局,不截留、不引水,日夜巡查,严密防守,将水送入天津市。 天津市九宣闸从1982年10月1日见水,至1983年1月5日,共计收水6.30亿立方米,天津市渡过水荒。 为适应今后引黄济津的需要,本次引黄济津输水后新建卫运河临清入卫闸和扩建了老减河程官屯跃进闸。临清入卫闸在卫运河临清入卫跌水工程上游百余米处的大堤上。该闸系位山引黄入卫运河的控制性工程,为二级建筑物,3孔3×2.7米钢筋混凝土箱式涵闸,由山东省根治海河指挥部设计,临清县水利局组织施工。1983年3月2日开工,8月15日完工。共完成钢筋混凝土3000立方米、块石2600立方米、土方1.6万立方米,投资155万元。1984年1月13日,工程竣工验收后移交漳卫南局聊城处管理。老减河程官屯跃进闸系漳卫新河重要排灌涵闸之一,位于老减河右堤8+113桩号。该闸过水能力不能满足从潘庄引黄入老减河流量的要求。为避免今后引黄济津反复扒口对堤防安全造成威胁,海委和山东省引黄济津办公室决定对原闸进行扩建。工程由德州地区水利局设计,新建涵闸设计指标为:堤顶宽10米,建筑物为3级,3孔2.5×2.7米钢筋混凝土箱式涵闸,洞底高程16.59米,与背河沙扬河底平。施工也由德州地区水利局承担,1983年4月25日开工,8月31日竣工,共完成钢筋混凝土706立方米、土方9.78万立方米、浆砌石1039立方米,投资75万元。新建涵闸过水能力为18.45立方米每秒,与原闸合计过水能力达42.45立方米每秒。 历次引黄(引岳)济津情况详见表6-4。 表6-4 历次引黄(引岳)济津情况统计表

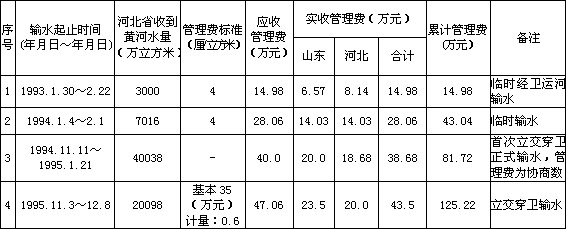

注:送水量一栏中,有*的数为岳城水库、临清入卫跌水、牛角峪引河水量之和,其它为引黄渠首引水量之和。 二、引黄济冀 河北省平原东南部地区是华北水资源最为匮乏的地区,人均水资源占有量仅100立方米左右,为海河流域人均水资源占有量的1/3。严重缺水,制约了该地区社会经济的发展。为了解决该地区缺水问题,水利部与河北省曾先后调查研究了多种跨流域调水方案,以实现从外流域向该地区调水。1989年春,水利部委托山东省研究利用位山引黄灌区冬季引黄济冀的可能性,取名为《引黄入卫工程》,并于1991年12月批复了山东省上报的《山东省引黄入卫工程可行性研究报告》,确定了利用山东省聊城地区位山引黄灌区(三干渠输水系统)冬季停灌间隙(11月至翌年2月),引黄河水,通过位山灌区输水渠道,在山东省临清市胡家湾处经引黄穿卫枢纽,立交穿过卫运河,进入河北省临西县,并送往河北省东南部平原,重点用于农业灌溉和部分解决沧州市高氟区生活饮水。 (一)输水工程概况 引黄入卫工程是华北地区跨流域、跨省的大型调水工程。该工程由三部分组成,即山东省引黄入卫工程、引黄入卫工程临清立交穿卫枢纽、河北省引黄入卫工程。 1、山东省引黄入卫工程 该段工程从位山引黄闸引黄河水,经聊城市位山灌区的西输沙渠、西沉沙池,再经总干渠、三干渠和小引河入卫段,送至临清市南的引黄穿卫枢纽,全长104公里。渠首位山闸引黄设计保证率在75%时,冬季至来年4个月设计引黄流量92立方米每秒,相应设计入卫流量75立方米每秒,年入冀水量5亿立方米。 1990年9~11月,以山东省水利勘测设计院为主,聊城地区水利局设计院参加,编制了《山东省引黄入卫工程可行性研究报告(代设计任务书)》及《补充说明》。1991年12月,水利部以水规(1991)81号文对可行性研究报告进行了批复,山东省水利勘测设计院据此编制了《山东省引黄入卫工程初步设计》。1992年8月12日,水利部以水规(1992)20号文对此作了批复。1992年10月25日开始动工,1995年8月底竣工。工程总投资1.97亿元,其中水利基建投资0.33亿元、中央农发基金1.64亿元。 2、引黄入卫工程临清立交穿卫枢纽 该工程是衔接山东、河北两省的输水、接水工程。1992年8月,海委向水利部提交了引黄入卫工程可行性研究报告,其中对引黄入卫的黄河水如何穿越卫运河进入河北省问题提出了平交和立交两个方案:①平交方案,即利用原引黄济津入卫闸,将山东引黄水送入卫运河,经47公里的卫运河河段输水,在祝官屯枢纽节制后,通过祝官屯闸上游左岸的和平闸、南李庄扬水站,将黄河水引入河北省境内。②立交方案,即在引黄入卫闸上游胡家湾处建一虹吸涵洞,(即引黄穿卫枢纽),将黄河水穿过卫运河河底,送入河北省境内。经两方案比较分析,认为立交方案送水水质好,输水损失小,便于管理。因此,海委推荐了立交方案。同年9月,经规划总院审查,同意采用立交穿卫输水方案。1993年3月,天津院完成了立交穿卫枢纽工程初步设计。4月,通过了初审。5月,水利部以水规(1993)272号文批准了初步设计。 该工程由右堤外明渠、穿右堤涵闸、右滩明渠、主槽倒虹吸、左滩明渠和穿左堤涵闸六部分组成。枢纽轴线全长1613米,设计输水流量75立方米每秒,设计年输水总量5亿立方米。工程总投资4628.84万元,其中水利部基建投资3678.84万元、中央农发基金50万元、河北省投资900万元。 3、河北省引黄入卫工程 河北省引黄入卫工程总干渠输水线路主要是利用原有排涝河道。该渠起自立交穿卫枢纽左堤涵闸出口,下接新开渠、二支渠、东干渠、新清临渠,在张二庄闸入清凉江,到清凉江下游泊头市境内八里庄闸止,全长182公里。设计干渠流量62立方米每秒,校核流量75立方米每秒。工程概算总投资3400万元。 (二)引黄济冀卫运河输水管理 1、建设期间两次临时输水 1991 因引黄穿卫枢纽工程尚未修建,此期间输水在卫运河段临时采取与卫运河平交方式,即:山东省引黄水经临清引黄济津入卫闸入卫运河,利用祝官屯枢纽拦蓄,河北省在祝官屯枢纽上游通过南李庄扬水站及和平闸,将水引入河北省境内。 1993年1月13~15日,水利部副部长周文智在山东省茌平县主持召开了引黄入卫工程领导小组办公会议,经认真研究和充分讨论后,由引黄入卫工程领导小组办公室与山东、河北两省水利厅签订了《引黄入卫工程临时供水协议》,正式确定1993年2月向河北省供水3000万立方米。在该次临时输水管理工作中,漳卫南局制订了《引黄入卫临时输水水文测验技术要求》、《引黄入卫临时输水管理办法》,成立了有山东、河北两省代表和漳卫南局系统人员参加的专门输水管理队伍(包括入卫闸测流组、和平闸测流组、巡查组、巡测组),负责在卫运河输水段(47公里)进行定点和巡回测流、水量计算、两岸引水口的巡回检查等。在局机关成立引黄输水办公室,收集整理卫运河段输水的有关情况,及时发送简报等。在引黄入卫领导小组办公室的直接领导下,山东、河北、漳卫南局三方通力合作,1993年1月28日,黄河位山闸提闸放水,至2月23日,河北省南李庄扬水站与和平闸共计收黄河水3162万立方米(输水期间卫运河断流无基流),圆满完成了首次临时供水任务。 1993年9月9~10日,引黄入卫工程领导小组第二次会议在河北省沧州市召开,会议由水利部副部长周文智主持,河北省副省长顾二熊、山东省副省长王建功等参加会议。会上,研究确定在1993年12月5日~1994年2月10日再次采取平交方式,经卫运河向河北省供水1.5亿立方米(确保1.2亿立方米)。后因气候寒冷,施工困难,山东省引黄入卫工程任务不能按期完成。在充分征求山东、河北两省意见后,经引黄入卫工程领导小组同意,将第二次临时供水水量改为“山东省保证供黄河水7000万立方米,不足部分由岳城水库放水补充”。河北省接水点除南李庄扬水站、和平闸外增加从四女寺节制闸入南运河向沧州市放水。因此,漳卫南局负责管理的输水线路上延自漳河岳城水库,下延至四女寺枢纽,全长276公里。 漳卫南局按照引黄入卫工程领导小组第二次会议精神,成立了引黄办公室,由副局长孔祥愈负责,下设6个组(即巡查组、巡测组、入卫闸测流组、和平闸测流组、四女寺测流组、水质泥沙组等),河北省、山东省派代表参加测流组和巡查组工作。漳卫南局引黄办公室制订了《引黄引岳第二次临时输水管理办法》。输水期间,临清引黄穿卫枢纽工程正在施工,为保证施工顺利进行,特别要求岳城水库出库流量加卫河基流到穿卫枢纽临时施工便桥的总流量不得超过100立方米每秒。而临清以上卫运河上又无拦河闸控制,只能靠约200公里外的岳城水库进行调节,这给岳城水库的调度带来极大的难度。1994年1月19日,气温骤降。20日,卫运河淌冰。21日,卫运河上施工便桥前冰情严重,威胁着施工便桥的安全,也给测流带来困难。于是,穿卫指挥部组织施工队伍在施工便桥上进行破冰。 经漳卫南局与山东、河北两省共同努力,1994年1月5日,位山闸提闸放水、岳城水库1月10日提闸放水,至2月1日止,历时28天,河北省共计收水15972万立方米,其中,收黄河水7016万立方米,岳城水库水6000万立方米,卫河基流2956万立方米,圆满完成了第二次临时供水任务。 2、临清立交穿卫枢纽正式输水 根据国家农业综合开发办公室和水利部对引黄入卫工程初步设计的批复,山东省引黄入卫工程应于1994年竣工,并从1994年11月至翌年2月实现首次正式向河北省供水。1994年9月27~28日,引黄入卫工程领导小组办公室在天津市召开了引黄入卫工程领导小组办公室第三次会议,参加会议的有国家农业综合开发办公室、水利部规计司、建设司、山东省水利厅、聊城地区引黄入卫工程指挥部、聊城地区水利局、河北省水利厅、山东省黄河河务局、漳卫南局、海委穿卫指挥部。会议确定从1994年11月4日开始,山东省引黄水正式通过立交穿卫枢纽进入河北省,供水量在立交穿卫枢纽计量,不少于4亿立方米,争取5亿立方米。监测站设在左滩明渠桩号0+155断面处。正式通水前,引黄入卫领导小组办公室组织有关单位对引黄入卫工程(山东省引水工程、引黄立交穿卫枢纽、河北省接输水工程)进行了全线检查。经检查认为,按设计要求,各段均具备正式通水条件。1994年11月10日位山闸提闸放水,11日穿卫枢纽见水,至1995年1月21日10时,历时72天,经穿卫枢纽共向河北省输送黄河水40038万立方米。输水期间,为保质保量完成水文监测任务,漳卫南局组建了由局机关和聊城处技术骨干参加的输水办公室,从10月17日就开始进行水文遥测设备的安装调试及测流断面的布置,在聊城处机关设置了泥沙、水质分析室。11月11日起,漳卫南局、河北省、山东省分别派代表在穿卫枢纽左滩明渠测流断面共同监测和计算水量,漳卫南局输水办公室每天定时向局、海委上报穿卫枢纽水情。首次正式输水管理工作为以后每年顺利完成引黄穿卫输水管理工作奠定了基础。 临清引黄穿卫枢纽水文遥测系统由四川省水文局于1994年研制完成,并于当年投入运行。系统由中心站和现场监测站组成。中心站位于闸管所办公楼内,由无线接收机、前置机、后台机构成;现场监测站布置在穿卫枢纽卫运河左滩输水明渠上,距倒虹吸出口约350米,由水位采集器、流速采集器、采集控制器、无线信号发送系统和太阳能供电系统几部分组成。其中心站距现场监测站约1500米。系统自1994年投入运行以来,在历次输水中发挥了显著作用,充分体现了速度快、精度高、应变能力强的优点。 (三)引黄穿卫枢纽输水管理费 1、引黄穿卫枢纽建成前的两次临时输水 1993年1月15日,海委与山东省水利厅、河北省水利厅共同签订的《引黄入卫工程临时供水协议》规定:漳卫南局按和平闸与南李庄扬水站合计收水量,收取卫运河输水管理费,输送引黄水管理费标准为每立方米4厘,由河北、山东两省各承担50%。 1993年1月30日~2月22日,经卫运河第一次平交临时输水,河北省收到引黄水3000万立方米,漳卫南局向河北、山东两省共收取引黄输水管理费14.98万元。 1993年9月10日,海委与山东省水利厅、河北省水利厅共同签订了《引黄入卫工程第二次临时供水协议》;1993年12月28日,漳卫南局与衡水、沧州两地区水利局签订了《引岳入卫临时供水协议》。1994年1月4日至2月1日,引黄引岳通过卫运河、南运河第二次平交输水,河北省共计收到黄河水7016万立方米、岳城水库水6000万立方米、卫河基流水2956万立方米。其中,引黄河水按每立方米4厘、岳城水库水按每立方米3分、卫河基流水按每立方米1.5厘的标准计收,漳卫南局共收到引黄输水管理费28.06万元(由河北、山东两省各承担50%),引岳水费174万元、卫河基流水费4.73万元,由河北省承担。 2、引黄穿卫枢纽建成后的正式输水 1995年2月12~13日,水利部在天津市召开引黄入卫工程工作会议,会议确定:1994年11月11日至1995年1月21日,第一次正式输水的输水管理费暂按河北、山东两省各20万元计收。实际收到输水管理费合计38.68万元。其中,山东省20万元,河北省18.68万元。 1996年1月9~11日,在天津召开了引黄入卫工程领导小组第三次会议。会议由引黄入卫工程领导小组办公室主持,河北、山东两省水利厅和漳卫南局参加,对漳卫南局的输水管理费标准再次进行协商,暂定输水5亿立方米黄河水时,漳卫南局收取输水管理费65万元。其中基本管理费35万元、计量管理费30万元(5亿立方米水量计算,单方水为每立方米0.6厘),每次输水结束后按实际输水方量计收实际计量管理费。该标准从1995年冬第二次经穿卫枢纽输水起实施,输水管理费由河北、山东两省各承担50%,引黄济冀输水管理费历年计收情况详见表6-5。 引黄济冀输水管理费历年计收情况统计表(1993年1月~1995年12月) 表6-5

注:①1996年未输水;②表中管理费标准指引黄输水。第二次临时输水,引卫运河基流按当时河道枢纽水闸供水水价标准1.5厘/立方米,引岳城水库的水按3分/立方米向河北省计收。 三、岳城水库供水 (一)供水情况 岳城水库1961年8月3日落闸蓄水,1962年开始通过水库配套工程—引水渠首工程,为河北省邯郸地区民有灌区和河南省安阳地区漳南灌区农业灌溉供水。1970年11月,岳城水库水电站建成后,每年结合水库放水,电站相机发电。 1958年10月13日,在水电部部长助理郝执斋主持下,冀、豫两省代表在河南省水利厅召开“岳城水库分水问题协商会议”。会上达成协议,每年由岳城水库向民有、漳南两灌区供水的水量比例分别为54%和46%。至1996年,实际引水比例大致为60%和40%。 20世纪70年代未至80年代初,全流域连续干旱少雨,因此从1981年起水库增加了向邯郸、安阳两市供工业用水的任务,并按“优先分配两市工业和城市生活用水的前提下,再分配两市农业用水”的原则进行每年的水量分配和供水。1981~1982、1986~1987、1987~1988年度,岳城水库蓄水较少,当年的可供水量全部供给了两市工业用水。1986年经与两省水利厅共同协商确定,在一般年份,按邯郸0.3亿立方米、安阳0.15亿立方米分配工业用水指标,剩余水量按邯郸、安阳60%与40%的比例分配农业用水。1994年以前,向两市提供的工业用水水量没有专门输送渠道,均经水库两引水渠首闸下泄入两引水渠,再由两市自行安排。1993年11月至1994年8月,修建了“引岳济安”引水工程,即从岳城水库取水,经专用管道把水直接送入安阳市自来水公司第五水厂。取水口利用岳城水库漳南灌渠渠首4孔闸的右边孔,从岳城水库泄洪洞出口静水池取水,引水流量0.3~1.1立方米每秒,以下渠道为无压混凝土箱涵,全长21.68公里,建设规模为日供水量10万吨,总投资3974万元,由安阳市水利局投资兴建和管理,1995年开始通水运行。为了缓解邯郸市区人民生活用水和工业用水的矛盾,自1996年12月至1998年8月,由邯郸市投资2800万元,修建了“引岳济邯”引水工程。该工程全长56公里,从岳城电站压力钢管开口取水。工程建设规模为日供水量10万吨。引岳济邯工程建成后,岳城水库供水可直接送入邯郸市铁西水厂。 据统计,1962年9月至1996年6月,岳城水库向民有渠供水95.18亿立方米,其中工业用水5.17亿立方米、农业用水90.01亿立方米;向漳南渠供水49.19亿立方米,其中工业用水1.64亿立方米、农业用水47.55亿立方米。合计向两市供水144.37亿立方米。另外,根据下游的要求和水库蓄水情况,曾经漳河向下游河北、山东沿岸及天津市供水7.41亿立方米(包括1982年引黄引岳济津时给天津市调水1.25亿立方米和1994年引黄引岳济冀放水1.02亿立方米)。岳城水库逐年供水水量详见表6-6。 岳城水库逐年水量分配统计表(单位:亿立方米) 表6-6

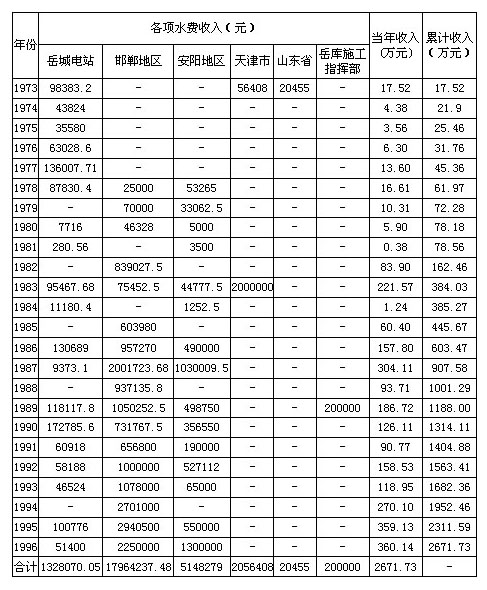

(二)水费计收 岳城水库建成初期,只供水不收水费。1971年,岳城水库管理处根据国务院(65)水字第350号文批转的水电部制定的《水利工程水费征收、使用和管理试行办法》的精神,制定了《岳城水库水费征收、使用和管理办法》,1972年,水电部以(72)水电水字第71号文对此进行了批复,决定从1971年以后对引用水库蓄水的民有、漳南两渠及岳城电站发电用水实行征收水费制度。当时制定的水费标准(未经测算)为农业用水每立方米0.25厘,发电用水每立方米0.12厘。岳城电站发电用水水费从1971年开始每年按规定交付,而农业用水水费至1977年底,一直未能收到。1978年1月24~26日,遵照水电部(77)水电水字第85号文件精神,十三局在岳城水库管理处召开征收水费会议,会议由副局长童振铎主持,河南省水利厅、安阳地区水利局,河北省水利厅、邯郸地区水利局,十三局河道分局、岳城水库管理处负责人等参加。决定:邯郸、安阳两地区“1977年9月1日至12月底的水费,须在1978年2月底以前交清。1971至1977年8月所欠水费免交”。 依据水利部文件精神,岳城水库从1981年开始按照先工业、后农业(即在优先满足工业用水的前提下再提供农业用水)的原则,向邯郸、安阳两市提供工业用水。1982年1月,根据海委指示,漳卫南局、岳城水库管理处、 河北省水利厅和邯郸地区水利局共同商定:岳城水库向邯郸市所供工业用水水费标准暂定每立方米10厘。从1984年起,每年对邯郸、安阳两地市提供工农业用水实行“合同制”。合同内容包括供水种类、水量指标、供水时间、供水方法、水价标准、水费结算办法等。1985年后,按水电部(85)水电水字第20号文规定,农业用水水价为每立方米2.5厘。1986年11月,按水电部(86)水电水字第53号文规定,工业用水水价为每立方米2分,用死库容部分的水按每立方米3分计收。岳城水库供水水价标准几经变动,仍远远达不到供水成本。1992年,按国家物价局与水利部(1992)价工字第634号文规定,将农业用水水价每立方米调至5厘,工业用水水价每立方米调至6分。1997年12月,按国家计委计价管(1997)2400号文规定,再次将岳城水库农业用水水价每立方米上调至2分,工业用水水价每立方米上调至10分,发电用水水价每立方米上调至1.2厘。 据统计,1973~1996年岳城水库共计收到各类供水水费2671.73万元,岳城水库逐年水费征收情况详见表6-7。 岳城水库逐年水费征收情况统计表 表6-7

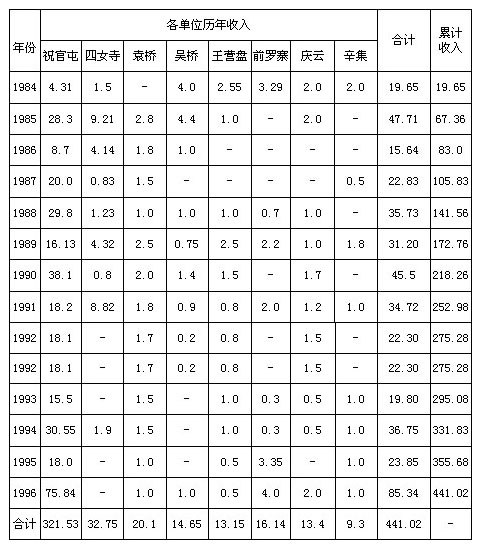

四、河道枢纽拦河闸供水 1972年以后,在对漳卫河中下游进行扩大治理时,先后兴建了祝官屯枢纽与吴桥、王营盘、罗寨、庆云、辛集6座拦河闸。这些工程的修建为后来每年拦蓄上游来水,给沿河两岸农业灌溉和生活用水提供水源发挥了较大作用。 1984年3月,漳卫南局在德州召开统一调度及征收水费座谈会。参加会议的有沿卫运河、漳卫新河、南运河两岸的邢台、衡水、沧州、德州地区水利局局长、20个县(市)主管水利的副县长、水利局长、河北省南运河河务处处长、漳卫南局所属四女寺枢纽管理处、祝官屯、袁桥、吴桥、王营盘、罗寨、庆云、无棣等(段)所负责人,共计80余人。会议讨论了漳卫南局拟定的《关于征收卫运河、漳卫新河及南运河水费的实施办法》,并于同年4月7日正式颁发执行。该《办法》规定收费范围、收费标准及收费办法如下: 范围:凡在卫运河、漳卫新河及南运河水利枢纽或拦河闸调节水量范围内引水,不论取水方式和用途,一律计收水费。 收费标准:自流引水,每立方米1.5厘;机械提水,每立方米1厘。 收费办法:卫运河、漳卫新河水费,由漳卫南局所辖枢纽管理处、闸管(段)所负责按建筑物壅水范围内各引水口的引水量计收,每年6月底与12月底分两次和有关县、市水利局结算收费;南运河水费,由河北省南运河河务处对两岸引水计量后向有关县(市)征收,所收水费的70%由河北省自行管理,30%交漳卫南局。 1996年10月,国家计委、水利部在德州召开漳卫南局河道枢纽水闸征收水费重新定价会议。参加人员有河北、山东两省物价局、水利厅和沿河各有关县物价部门、水利部门及海委、漳卫南局负责同志,会议讨论了漳卫南局对河道枢纽、拦河闸供水水价测算成果,并提出该项供水定价意见。1996年11月国家计委以计价管(1996 据统计,从1984~1996年,共计收枢纽拦河闸供水水费441.02万元,河道枢纽拦河闸供水历年水费收入情况详见表6-8。 河道枢纽拦河闸供水历年水费收入情况统计表 表6-8 单位:万元

第三节 水运 一、古代漕运 漳卫南运河水运历史悠久。汉献帝建安九年(204年)正月,曹操北征袁尚,“遏淇水入白沟,以通粮道”,开辟了卫河航道。建安十一年(206年),曹操为北征乌桓,又命董昭开挖了平虏渠,沟通了滹沱河与泒水(其河道在今青县以东,即今南运河的前身)。建安十八年(213年)曹操又开凿了利漕渠,曹操开渠引漳水过邺入白沟(卫河)转通黄河,打通了漳河与黄河的联系。隋统一全国后,为加强边防,发展漕运,开凿了闻名于世的南北大运河。隋炀帝大业四年(608年),隋炀帝征用百万民夫,“引沁水南达于(黄)河,北通涿郡(今北京市南)”,开挖了南北大运河黄河以北的永济渠,永济渠南接隋炀帝大业元年(605年)开挖的通济渠及邗沟,而达江、淮,止于余杭,形成了以洛阳为中心贯通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江的南北大运河。 唐代积极修筑和加固永济渠及其附近的河渠堤防,据记载,唐代永济渠南段水面曾拓宽到5.6~7米。唐初,每年从大运河输送粮食不过20万石,但到唐明皇开元二十九年(741年),最多达700万石。除此,还兴修或疏浚了具有漕运能力的沟渠,如长丰渠、无棣沟等。 至宋代,永济渠仍可通航,但已不能从沁水通黄河。北宋建立后,宋辽以白沟(又称界河,大体相当于大清河及海河干流一线)为界,南北对峙,加上黄河多次决口,改道北流,永济渠淤塞,大运河已远非隋唐时景况,失去了漕运的价值。 从辽、金开始,北京成为都城。元朝以后,北京更成为全国的政治中心。元朝为大量北调江南物资,因而漕运相应得到发展。元朝统一全国后,至元十九年至元二十一年(1280~1282年),先后开挖了胶莱运河和自济宁至安山的济州渠。至元二十年(1281年),又开挖了会通河,沟通了济州渠和卫河。两年后,又开挖了通州至大都(今北京)的通惠河。从此,京杭大运河纵贯南北,全线通航,此河比南北大运河缩短约1000公里。当时,临清至天津称御河或卫河,至清代才改称南运河。 元、明、清三代的漕运经历了一个从海运到河运,又从河运到海运的发展变化过程。至元九年(1272年),元世祖忽必烈把都城迁至大都,此后漕运问题就迅速地提到议事日程上来。最初的运道有三条,一从淮、黄转来经卫河至直沽(今天津);二由淮、泗经济州河至安山转来;三由安山入大清河,再出海转达直沽。这几条运道大约使用了五、六年,结果是“劳费不资,卒无成效”。会通河开成以后,内河航运不必再转陆运,可沿运河直达大都。但会通河“岸狭水浅,不能负重,每岁之运不过数十万石”,比海运数量(有时每年达三百万石)要少得多。因北,“终元之世,海运不罢”,河运一直处于次要地位。 明初的几十年,漕运大体可分为两个阶段。一是洪武年间,以海运为主,主要为北方和辽东输运军粮和其他物资,同元朝类似。第二阶段是永乐元年至永乐十三年(1402~1415年),海运与内河运输仍主要为军用。永乐九年(1411年)重开会通河,并整修了北运河及其他河流,京杭运河的全线通航,使内河水运上升至主导地位,永乐十三年(1415年)罢海运,改以内河为主,运河漕运量达六百余万石,远超元代的漕运量。永乐十八年(1420年),明成祖朱棣迁都北京,至永乐十九年,京杭运河已畅通无阻,且漕粮数量一直保持较高水平,即使遇自然灾害或政治动乱,也无明显变化。如正统十三年(1448年),黄河决口和正统十四年的“土木之变”,仍年达四百万石。从成化二十三年(1487年)开始,向北京运输漕粮成为定制,每年为四百万石。 清代初期和中期,政治相对稳定,经济比较繁荣,漕运沿袭明代,仍以内河航运为主。顺治二年(1645年),户部奏定漕粮数量为每年四百万石,与明朝的运输水平大体相当。随着漕运量的不断增长,为了维护和扩大运河功能,清代建立健全运输管理规章制度,加强了运河工程的管理。康熙十六年至康熙二十六年(1677~1687年),在治理黄河的同时,对运河进行了大规模整治。乾隆二年(1737年),在运河上设立了四名巡漕御史,其中之一驻天津,负责巡察天津以南至山东直隶交界处的漕运情况。清中叶以后,政治腐败,经济衰退,加上黄河决口的影响,大运河航道状况每况愈下。道光时,大部分漕运已改走海运。咸丰三年(1853年),漕运停顿。咸丰五年(1855),黄河改道北流,大运河被拦腰截断,水运就此结束。 二、近代水运 19世纪40年代以后,我国逐步从封建社会转变为半殖民地半封建社会。1860年,天津被迫开放为商埠,各国商人纷纷在天津建立轮船公司,英国的聚兴公司拥有木船250只、1.2万吨,在南运河沿岸的重要码头德州、临清、元村等地设立营业组织,基本垄断了南运河水运。清朝覆灭后,运河逐渐淤浅,虽已无大规模的水运活动,但从天津至德州、临清、济宁等处,仍可凭借帆船进行小量的运输。 民国时期,虽也有民族轮船公司经营内河航运,但规模很小。1937年,旧政府曾举办黄(河)清(淇)联运工程,在位山附近的牛家庄安置虹吸管,引黄河水入会通河,并修临清等闸。不久,日寇入侵,虹吸管被日寇封杀,联运工程也从此中断。 三、解放区的水运 20世纪40年代,漳卫南运河河系的水运与海河流域其他河系一样,由于社会动荡、战火连绵处于徘徊不前的状态。但在华北抗日根据地,新的水运事业在战火中诞生了。 抗日战争时期,晋冀鲁豫边区政府为打破日本侵略者的封锁,发展经济,始终将发展交通运输事业作为一项战略任务。1945年4月,边区政府在河北省涉县成立了华北地区第一家公营运输机构——太行运输公司。1946年1月,更名为裕通转运股份有限公司。4月,裕通公司下属的临清广华转运公司成立,经营卫运河水上运输。5月,裕通公司又在衡水组建了衡水永祥货栈,利用衡水水陆交通方便的特点,从事滏阳河、子牙河上的水上运输。这样,裕通、广华、永祥一起,开展了中断已久的卫河、滏阳河和子牙河的水上运输。1946年12月底,裕通、广华公司已拥有木船69艘,载重量3485吨;民船1186艘,载重量为53418吨。 1947年12月,冀中行署设立冀中运输公司,下设航运大队、马车大队和汽车大队。航运大队驻地臧桥,往南沿子牙河可进入滹沱河或滏阳河,往北可通达天津,或转道进入大清河与南运河,交通十分便利。航运大队共有木船40艘,载重量4000吨,有员工280人。还有一座造船厂。1949年平津战役胜利后,公司接受支援解放军南下的任务。在奉命运送第四野战军医院南下任务中,公司派出70多艘木船,把全部人员、设备和药品及时通过南运河运到临清。 1948年6月,成立了华北财办卫运河管理委员会,开始对水上运输进行初步统一管理。1949年1月,华北地区全部解放,使阻断多年的南运河、子牙河、北运河和蓟运河的内河运输得以全线贯通。2月,华北人民政府交通部卫运河航政管理处成立,并在山东临清建立了办事处,将广华运输公司改组成卫运河船运公司,驻地德州,并管辖临清航运公司。4月,华北人民政府决定,在卫运河航运管理处的基础上组建华北人民政府交通部航运管理局(简称华北内河局)。5月6日,华北内河局在德州正式成立,以管理经营卫运河航运为主。5月19日,将卫运河船政处所属的办事处、船运公司,划归华北内河局管辖,局址由德州迁往天津。接着,在德州、沧州、临清和天津市设立了船运办事处,组建了华北内河船运公司,管辖由衡水永祥、临清广华公司改组的德州、衡水、临清船运分公司。随着华北地区政治经济的不断发展,水运工作逐步由分散管理走向初步的统一。 四、中华人民共和国成立后的水运 建国初期,卫河、卫运河、南运河仍为海河流域航线最长、航运之利最大的一条河流。为了恢复和发展水运,各级政府加强对民船的管理,组织公私船舶参与每次大的运输任务。 1949年下半年,水运部门接到一个在3个月内把河北省和平原省3.5万吨粮食用船运到德州的任务后,立即组成运粮指挥部,除少数公船外共动员民船712艘投入紧张的运输工作。经过努力,提前44天完成,共调运粮食6万余吨。此外,还主动承揽完成6383吨棉花、煤炭、盐等短途和回程运输,为河系水运事业创造了良好的开端。各级人民政府既发挥国营船舶的骨干作用,又团结、鼓励和扶植民船从事运输生产,1950年冬修期间,人民政府向本河系615艘民船发放修船贷款4万多元;1951年又发放3.8万多元;1953年发放了3.4万元。1953年对民船进行了民主改革,按不同港区建立联合运输社或分社,这些运输组织全面推行统一货源、统一调度、统一运价的政策,实行统一的计划运输管理,使水运事业走上了正规。在河系水运航线上,一般相距10公里就有一个码头,较大的有沧州、泊镇、德州、临清、馆陶、龙王庙和新乡,这些城镇多为水陆联运的枢纽,在沟通城乡物资交流中发挥了重要的作用。 同时,内河水运技术也在不断进步,中华人民共和国成立前,内河水运的主要工具是木船,凭借人力和风力航行。1952年8月,在南运河航线上进行了首航拖驳试验。经过试验后,11月由“河丰”号拖轮拖带5艘对槽船,载重337吨,从临清出发沿卫河上行,行程400多公里,抵达新乡市,至此新乡至天津914公里航道成为海河流域各大河中首先能全线通行轮船拖带的航线。1956年,船工们大胆革新,发明了高线拖带法,这种方式较低缆安全、方便、航行阻力小、缆绳磨损慢,很快得到推广应用。以1952年轮船拖带完成的货运量为基数进行比较,1954年提高4.7倍,1956年提高到12.6倍。 新乡至天津,每年通航期达300天。新乡至临清段,水大时可通行110吨木船,低水时期通行30吨以下木船;临清到天津,水大时可通行100马力汽轮和140吨木船,低水时可通行50吨以下木船。1957年卫运河航运由河北、山东、河南分管后,通过定期联席会议,研究解决航运问题。1960年开始实行水陆联运,解决了货物积压、堵塞水陆等老大难问题,创造了深水拖轮百马力月产22264吨公里、木船吨船月产1000吨公里的好成绩。 卫河、卫运河、南运河河道弯曲,增加了航程,低水时,水源不足,与灌溉用水常发生矛盾。1952、1958年为解决农业用水不足的情况,结合航运的要求,先后建成人民胜利渠和共渠。通过引黄济卫,加上漳河、卫河基流,基本上满足了灌溉和航运用水。1954年,为了缩短九宣闸下枯水停航时间,制订了《九宣闸管理办法》,规定水量分配比例为灌溉七分,航运三分,调整灌溉、航运及天津市生活用水三者之间的关系。通过以上措施,南运河航道大大改善,到1956年,年通航期达290天。 与此同时,南运河水运管理机构为了适应水运事业的发展,几经变化,日趋完善。华北内河局和河北省内河航运局先后管辖过南运河水运工作,强化集中管理,克服地方主义,促进了南运河水运事业的发展。1957年,卫运河水运工作由原来的条块管理体制改为块块管理体制,将卫运河航道按行政区划分别划给河南、山东和河北三省,实行分段管理,同时运输船舶也相应分开。 1958年,为缓和华北地区水资源短缺的情况,开始考虑南水北调东线引水工程。结合开发京杭运河,在南运河上修建了四女寺和西河闸枢纽工程,分别兴建了一座百吨级的船闸。四女寺枢纽船闸设计通航能力,采用船队顶推运行分式,可通过400~1000吨船队,年通过能力达36.4万吨。自1958年4月船闸通航至1973年,过闸船只共10.708万只,运输物资901.96万吨。 1959年,开始修建岳城水库,控制了漳河水源。1962年,引黄济卫工程停止放水,南运河航运用水更显不足。1967年,南运河全线停运。1968年初,水电部军管会与交通部军管会共同研究并提出了《卫运河临清至德州段复航规划报告》,建议首先恢复临清至德州的航运,在四女寺枢纽上游58.2公里处(现祝官屯)修建水深5米的船闸。鉴此,将祝官屯枢纽列入漳卫河中下游扩大治理工程项目中。1973年10月29日,山东省计划委员会将山东省交通厅编制的“卫运河祝官屯枢纽工程设计”报水电部。1974年2月19日,水电部批复同意兴建该工程。同年4月12日开工,1977年底竣工。该枢纽配有一座百吨级船闸,但由于建成后河道缺水,船闸一直未予使用。1971年,结合漳卫河中下游扩大治理工程,计划在安陵、泊镇、捷地、马厂修建四级枢纽,力图渠化南运河航道。1973年、1976年分别修建了安陵、北陈屯枢纽,各配有1座百吨级船闸。但由于缺乏水源,改善船运效果不大。到1978年,南运河航运全线中断。1982年德州航运局宣布撤销。 第四节 水力发电 一、水能资源 漳卫河水能资源蕴藏量56.97万千瓦,占海河流域总量的18.1%。可开发水能资源装机容量25.26万千瓦,占海河流域总量的11.6%;年发电量6.49亿千瓦时,占海河流域总量的12.4%。 漳河源远流长,河段峡谷落差集中,有利于水能资源的开发利用。其中漳河的山西省襄垣县小蛟到河北省磁县岳城镇河段长180公里,天然落差690米,水能资源蕴藏量达27.49万千瓦。浊漳河自辛安至天桥断河床纵坡约1∶200~1∶300,跌差较大者有赤壁(跌水14米)、侯壁(跌水19米)及天桥断(跌水12米)。该河段长52公里,天然落差252米,适于梯级开发。清漳河分三个梯级,即下交漳,刘家庄和邰庄开发。规划从小蛟至岳城建电站14座,装机容量6.03万千瓦,发电量2.24亿千瓦时。 卫河水能资源主要分布在山区支流上,以峪河、淇河最为丰富,其上游梯级开发条件较好。峪河梯级全长80公里,流经深山峡谷,河道狭窄,河床比降3.7%,河南省辉县市潭头村附近,有落差265米的天然瀑布,拟按磨上、潭头、宝泉、宝泉过坎和富庄五级开发。淇河梯级全长126公里,河床比降7.2%,可分四级开发,淅河汇入后进入峡谷又分四级开发。 二、山区小水电 漳卫南运河流域水电开发始于20世纪40年代。1942年2月,八路军129师在刘伯承、邓小平的主持下,为解决129师司令部照明、通信用电,在漳河上游涉县赤岸建成了本流域第一座水电站,装机容量10千瓦。1944年、1945年又先后建成西达、茅岭底水电站。这些水电站支援了中国人民的解放事业。 20世纪50年代,本流域小水电站数量很少,发电仅供少数山区照明。60年代,小水电发展较快。进入70年代,小水电站进一步迅速发展,一些县组成了小电网,既向农村供电,又担负县工业用电,有的还向国家电网供电。小水电在建设过程中实行统一规划,分级管理,执行自建、自管和自用的政策,调动了地方和群众办电的积极性,有效地利用了水能资源。流域内以河南省林县(现林州市)和辉县(现辉县市)小水电装机容量最大。1952年2月,林县建成河南省第1座小水电站,装机容量15千瓦。1965年10月,该县又在漳河红旗渠上兴建了分水岭水电站,装机容量3200千瓦。山西省平顺县小水电事业发展很快,是海河流域第一个水电装机容量超过1万千瓦的县。1960年3月就开始建设浊漳河侯壁水电站。1960~1978年,平顺县共建成小水电站9处,总装机容量10239千瓦。各乡所在地都通了电,小水电站发电量3400万千瓦时,除满足本县用电外还向大电网供电,这不仅增加了当地财政收入,同时还减轻了大电网的电力供应紧张局面。平顺县是全国100个农村电气化试点县之一,该县的侯壁水电站由于管理好、效益大被评为全国小水电站建设和管理先进单位。小水电站的建成促进了当地农业、工业和乡镇企业的发展,提高了山区群众的物质生活和精神生活水平,对解决农民烧柴、保护山林及改善生态环境具有重要的作用。但是,小水电建设也存在一些问题,如个别地区工程审批不严格,新建水电站装机容量偏大,枯水期不能正常供电,有的电站管理工作跟不上,效益不能充分发挥。漳卫南运河流域各省500千瓦以上小水电站,详见表6-9、6-10、6-11。 漳卫南运河流域河北省500千瓦以上小水电站一览表 表6-9

漳卫南运河流域山西省500千瓦以上小水电站一览表 表6-10

漳卫南运河流域河南省500千瓦以上小水电站一览表 表6-11

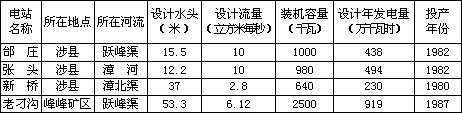

三、典型小水电站(2.5万千瓦以下) (一)岳城水电站 岳城水电站建于漳河上,是利用岳城水库泄洪和灌溉放水相机发电的水电站。 岳城水电站为坝后式,位于岳城水库泄洪洞出口右侧,利用泄洪洞1号洞放水发电。设计。设计水头28.5米,设计流量71.1立方米每秒,装机1台容量1.7万千瓦,设计年发电量5260万千瓦时。电站用1条长290米、直径5米的压力钢管引水,因设计时采取机组延长关闭时间(15秒)等措施,取消了调压井。蜗壳前有蝴蝶阀,所以设计中将进口闸门改为快速闸门,关闭时间2分钟。尾水管为4A型,出口有1条长5font>50多米的明渠。渠尾设2扇平板闸门,尾水排入岳城水库泄洪洞消力池。 岳城水电站由海河院设计,水电部黄壁庄水库工程局岳城施工队施工。1969年动工,1970年12月投产发电。由于水库任务主要是防洪和灌溉,水电站只能在灌溉放水和泄洪时相机发电,其他时间调相运行。1973年发电利用小时数最高5747小时,1974年发电用水占出库水量的比率最高达72%。1979~1981年,由于水库不断加固和上游来水量偏少,水电站几乎处于调相运行状态。机组在高水头小流量的低负荷区、特别是开度在28%~31%范围内,振动幅度显著增大;在其他情况下,运行比较稳定。为保证高水头时效率和机组的稳定,水电站采用人工控制转角发电。在超过最高水头、小流量发电、机组振动幅度超过允许最大值的情况下,水电站采用从顶盖补入压缩空气的办法,使震动显著减小。1971年—1996年该电站共计发电5.18亿千瓦时,详见表6-12。 岳城水电站1971—1996年主要技术经济指标表 表6-12

(二)侯壁水电站 侯壁水电站位于山西省平顺县漳河支流浊漳河上,为明渠式引水电站。 该电站包括压力前池、压力管道和厂房三部分。压力前池由前室和进水室组成,正常蓄水位519.25米,其中前室长24米,宽18.5米;进水室安装2个逆止阀式快速闸门,其前设有拦污栅和清洁槽。压力管道为钢筋混凝土管,长100.9米,内径2.2米。主厂房长26.3米,宽13米,总面积243平方米,分为发电机层、变流器层、水轮机层和尾水层。1960年3月开工,由平顺县侯壁水电站施工指挥部负责施工。1961下半年按照国家规定,工程停工缓建。1965年经水电部和山西省批准复工,其中1号机组于1967年投产,2号机组于1968年10月竣工。为了充分利用水能资源,山西省又将册田水库存放的3000千瓦机组全套设备调给该电站。1978年3月动工,12月底一次试运行成功,至此3号机组正式投产。 该电站最大水头40米,设计水头35.3米,设计流量10立方米每秒。原装机容量6000千瓦,年发电量2250万千瓦时,年利用小时3570小时。以后装机容量增到9000千瓦。1967~1996年,共发电9.6亿千瓦时。 该电站由于管理先进,效益显著,各项经济指标连年创优,多次受到水利部及省市的嘉奖,1980年被水利部授予“全国小水电建设和管理先进单位”的称号。 (三)潭头水电站 潭头水电站位于河南省辉县平甸乡潭头村卫河支流峪河上,是利用天然瀑布建成的一座高落差(达265米)小流量引水式水电站。 该电站主要工程包括渠首工程、引水渠(长4.4公里)、沉沙池、明流洞(长450米)、调压池、压力管道(长542.9米)、厂房和升压变电站。渠首工程位于潭头村,为有坝取水。冲沙池位于进水闸右侧,闸前布置长25米、宽2.5米的引水道。引水渠共2条,一条位于西沟左岸,长4公里;一条位于峪河左岸长0.4公里。沉沙池位于潭头村南峪河左岸。明流洞为2.85×2.8米城门型断面,后接调压池。压力管道由竖井、斜洞和高压平洞组成,洞径1.5米长417.7米。管道末端分为4条叉管进入厂房,总长125.2米,内径由1.5米,渐变为0.65米。主厂房长42.5米,宽9.7米,高7.6米,副厂房在主厂下游,中央控制室位于其中。升压站设在主厂房右端,长40米,宽20米。 该电站设计水头287米,设计流量1.15立方米每秒。近期装机4台,总装机容量1万千瓦,年发电量3860万千瓦时。1977~1996年年均发电量1948万千瓦时。到1996年底,共发电1.75亿千瓦时。 (四)分水岭水电站 分水岭水电站位于漳河河南省红旗渠二支干渠上,装机容量3200千瓦,设计保证率80%时保证出力1300千瓦,设计年均发电量1000万千瓦时,设计水头38米,引水流量10.5立方米每秒。该水电站1965年12月开工,1968年5月竣工,正式投入邯郸——峰峰——安阳电网运行。到1975年,共计发电6930万千瓦时。1976年5月分水岭二级电站3台320千瓦机组投产后,两站统一经济核算,总装机容量4160千瓦,1968~1996年共计发电3.1亿千瓦时。该水电站从1979年以来,多次被评为河南电力企业管理先进单位及地区级生产管理先进单位。 (五)红英汇流水电站 红英汇流水电站位于林县(现林州市)合涧镇西约1.3公里的淅河左岸,利用漳河红旗渠和英雄渠汇流后的渠道跌水发电,装机容量2500千瓦,设计保证率75%时的保证出力为1000千瓦,设计年发电量1160万千瓦时,设计水头36.7米,设计流量6.4立方米每秒。1974年12月竣工,投入邯郸—峰峰—安阳电网运行。该水电站非常重视生产管理,坚持高标准,严要求,促进水电站的发展。1979年以来多次被评为全国电力生产管理先进单位及河南省科技工作先进单位、水利管理和水文工作先进单位。 |

||

| 编辑:李宏伟 | |||