| 邯郸名胜古迹 |

| 时间:2013-05-16 17:17:00 | 来源:漳卫南运河网 |

|

黑龙洞风月关

黑龙洞位于峰峰矿区新市区滏阳河发源地,神麋、南鼓两山南北对峙的“滏口陉”处。这里山青水秀,风景宜人,是邯郸市一大名胜。 “滏口陉”属“太行八陉”中的第四陉,历来是军事要隘。东汉末年军事家曹操曾利用这一天险击溃袁尚大军。隋末农民军窦建德也在这一带歼灭隋刺史窦宗的官兵。陉口南部的峭岩绝壁下,有一天然石洞,传为主宰人间旱涝的黑龙的洞府,名为“黑龙洞”。洞口由大石砌成,洞壁凹凸不平,洞内曲折幽暗,婉蜒如龙,从古至今无人知其底,真是“骊龙出洞去,洞深不可测”。 洞下的泉水概称“黑龙泉”。旧时每逢大旱之年,远近百姓常成群结队前来烧香求雨,他们用瓶瓶罐罐盛回“龙泉”,洒在庄稼地里,以求天降甘霖。 黑龙洞上的庙宇建筑群称风月关,又名“滏口祠”,座落在神麋山阳一条东西长数十米的石券之上。券西口石上刻有“风月关”三字。由西门拾级而上进入庙院,院内坐南向北建有卷棚式歇山顶、深宽各三间的黑龙庙,庙内有黑龙爷塑像。庙东侧建有上下两层琉璃瓦顶的昆山明月阁,阁内供有观音菩萨像,前厅西墙上还嵌着明进士张应登亲书“登昆山明月阁观泉”诗的石刻一块。据史载,该阁、庙均始建于唐代,由于历代重修改建,已失去原貌,但其建筑庄重紧凑,具有浓厚的民族风格。 赵王城

赵王城亦称赵都宫城,位于邯郸市西南郊约4公里处,是我国目前保存最为完好的唯一战国古城址,属第一批国家重点文物保护单位。 赵王城由东城、西城、北城三个小城组成,平面似“品”字形,总面积505万平方米。遗址周围保留着残高3至8米蜿蜒起伏的夯土城墙,内部有布局严整、星罗棋布的建筑基台,地下有面积较大的十几处夯土基址,四周有城门阙遗迹多处。 西城比较完整,近正方形,边长约1420米,遗址上现存五座大土台,其中部偏南有一座长285米,宽265米,高19米的“龙台”,是当时宫殿主体建筑基址。由“龙台”往北尚有两个大夯土台,形成南北一条中轴线,在中轴线两侧还残存着地面夯土台及地下夯土建筑基址6处,这是以“龙台”为中心的一组规模宏伟的殿宇建筑群。 东城与西城仅隔一道城墙,南北最长处1442米,东西最宽处926米,城内中部偏南尚存南北对峙的两大土台,相传是赵王阅兵点将的“南将台”和“北将台,两台之间及南北均有地下夯土基址,是东城以将台为主体的南北中轴线建筑群。 赵王城建于赵国迁都邯郸前后,据记载,赵敬侯元年(公元前386年)把国都从中牟迁到邯郸,历经八王,共158年,至赵王迁八年(前228年)为秦国所占。公元前209年,秦将章邯攻赵王歇,下令“夷其城廓”,一代名都从此毁坏,以后逐渐变为废墟。这座古城遗址,经历了两千多年,至今仍雄伟壮观,它对于研究我国封建社会初期都城布局和建筑艺术具有重要的价值。 大名五礼记碑

五礼记碑座落在大名县城东3公里处。是国家级重点保护文物,此碑形体庞大,通高11.95米,宽3.04米,厚1.13米,据考证为我国现存最高、最大的碑。这通碑原是唐碑,为著名书法家柳公权奉唐文宗之命为魏博节度使何进滔撰写的德政碑,立于唐开成五年(840年)。北宋末年宋徽宗御做《五礼新仪》,大名府尹梁子美为讨好皇帝,竟把柳公权字磨掉,刻了徽宗的《五礼新仪》。梁磨碑时,可能是因碑楼掩盖,两侧柳公权写的字才保留下来。历经千年的侵蚀,这些剩下不多的字迹,仍可辨出刚劲秀丽的柳体风格。 武灵丛台

武灵丛台是古城邯郸的象征,位于市中心丛台公园内。丛台之名,源于当时有许多亭台建筑连接垒列而成,“连接非一,故名丛台。”相传它始建于赵武灵王时期,故称武灵丛台。 赵武灵王修筑丛台的目的是观看歌舞和军事操演。古人曾有“台上弦歌醉美人,台下扬鞭耀武士”的诗句。据传当时丛台上有天桥、雪洞、花苑、妆阁诸景,以规模宏大、结构奇特、装饰精雅而名扬列国。唐代大诗人李白、杜甫、白居易等都曾登台挥毫题诗,抒怀言志,留下了不少诗篇。 第二层台面距地表7米,东西59米,南北80米,其中向南突出一段长4O米,宽10米,为明代城墙残段。台北有5间大屋,名“武灵馆”,是纪念武灵王的建筑。室前的小亭为“回澜亭”,建于1931年,台面周围台墙镶嵌有许多碑碣。 台的最上一层,门额上题有“武灵丛台”几个大字,顶台呈圆型,直径19米,距地表13.5米,原是平台,俗称“武灵平台”。明嘉靖十三年始建亭于台上,取名“据胜亭”,其意是在防御上据此者胜。据胜亭圆拱门门媚上有“夫妻南北;兄妹沾襟”八个朱红大字,流传很广的“二度梅”的故事就发生在这里。 丛台在2000多年的漫长岁月里,经过历代的修缮和改建,已经失去原貌,但它仍然保存着古代亭榭的独特风格。特别是解放后经过几次大的维修,古老丛台的气势更加雄伟,建筑愈臻精美,犹如一个昂首挺胸,坐北向南,拔地而起的“英雄武士”,耸立在邯郸市中心,为中原地区一处游览胜地。 永年古城

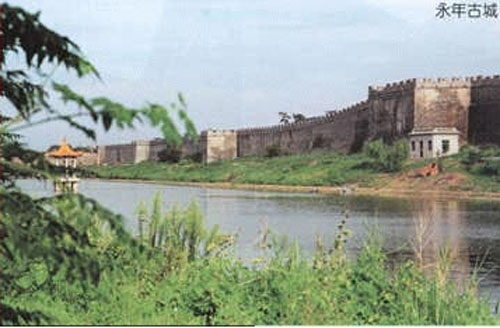

永年古城位于邯郸市东北25公里的永年县广府镇,又称广平府城,始筑于隋末,经元明增修而成规模,是我国平原地区城墙、护城河保存较好的一座明清时期的古城。当年的永年城城墙雄伟坚固,城河宽广,周围环水,自古就有“北国小江南”之美称。 现存的永年古城,墙高10米,厚8米。除城楼、角楼等建筑已毁外,墙体及护城河等基本保存完好。西门券内尚存明嘉靖二十一年纪年石匾一方。这里还是杨式、武式太极拳的发祥地。杨式太极拳创始人杨露禅、武式太极拳创始人武禹襄的故居保存完好。杨式太极舒展大方,武式太极小巧紧凑,两种拳式均以柔中寓刚、刚柔相济见长,被称为“活的雕塑,流动的音乐,体育运动的阳春白雪”。杨式、武式太极拳影响广泛,其弟子遍及海内外。永年被国家体委命名为“太极拳之乡”。近年来连续举办了八届国际太极拳交流活动每届都有千余名太极拳爱好者和许多太极拳门派前来进行比赛交流,是旅游观光的热点。 弘济桥

在永年县城东2.5公里东桥村西,东西横跨滏阳河上。俗称东桥。为单县孔圆弧敞肩石拱桥。传始建于秦代,后屡经修缮,现存石桥为明万历十年(1582年)重修。全长48.7米,宽6.8米,拱券跨径24.8米。望柱上塑有狮子、猴、麒麟等精美动物,栏板上雕出桃、石榴和武松打虎等通俗故事。 永年太极

河北南部的永年县广府镇,是我国太极拳的中兴发祥之地。在这里诞生了杨式、武式太极拳,并派生出吴式和孙式太极拳。现在永年县约有70%的民众习练太极拳,太极拳已成为民众普及性的健身活动,因此永年县是名副其实的太极之乡、武术之乡。1998年,国家体协和北京体委主办的北京天安门广场“万人太极拳”表演大会,永年太极拳代表队是唯一来自北京以外的代表队。永年县的太极拳师遍及全国各省市及海外数十个国家。他们的弟子都称所习之术为“永年太极拳”。永年太极拳因具有舒展飘逸、浑圆深沉、动静有度、刚柔相济等特点和祛病保健长寿的积极作用,而被视为完整的适于体弱年老者锻炼的运动项目,备受海内外民众青睐。 永年县的太极拳是全世界杨、武式太极拳的根,是杨、武太极拳的发祥地,历史久远、根深蒂固。特别是改革开放二十几年的发展,永年太极拳已长成了参天大树。近十年来,全国和全世界各地的大批太极高手,在邯郸开过八次世界太极拳大会。目前,永年作为全国和全世界杨、武式太极拳的中心,太极拳运动波澜壮阔,大家层出不穷,太极拳的技术极为精湛。您无论是游览永年太极古城,还是拜谒杨式太极宗师杨露禅和武式太极宗师武禹襄的故居和陵墓,或是观赏永年太极高手的表演,和他们进行技术交流,拜师学艺,相信大家都会满载而归。 永年广府镇县有悠久的历史,历史上大诗人李白、清朝光绪皇帝的老师翁同和等名人都到过这里,并写下了优美的诗篇。永年广府老城还是有名的北国江南式的典雅古城。她有四万六千多亩洼淀,“九里十三步”的永年古城就坐落在洼淀的中央。水圆城方、万亩苇塘,是中国北方少有的江南式的小镇,全世界太极拳的故乡。清朝直隶总督方观成曾对此有过出神入化的描写:“稻引千畦苇岸通,行来襟袖满荷风。曲梁城下香如海,初日楼头水近东。” 杨式太极拳:起源于清朝道光年间,永年广府镇南关人杨露(禄)禅(1799——1872)所创,已历传五代,迄今已有180多年的历史,是在全世界影响最大的太极拳拳种。 杨露禅自幼酷爱武术,曾先后三次到河南温县陈家沟向陈长兴拳师学习太极拳,学成后对其加以改进与发展,创造了一套一百零八式杨式太极拳拳路,自成一家。 杨式太极拳第三代传人杨澄甫(1883——1936)继承祖传,并结合自身经验,将祖父常见的“小架”、父亲修改的“中架”,根据当时人们剪掉辫子、弃穿长袍的情况及健康需要,改成一百单八式的“大架子”太极拳路。今天的太极拳八十八式、四十八式及简化二十四式,都是在杨式太极拳基础上整理创编出来的。杨式第四、五代传人亦著书和广收门徒,使杨式太极拳传遍全国及世界各地。其中上海市武协副主席、杨式太极拳第四代传人傅钟文(1903——1994)先后在20世纪五六十年代出版了《太极刀》、《杨式太极拳》,并译成日、英、法、德文等译本在全世界发行,并同儿子傅声远在上海为中外人士教授太极拳多年,傅声远在澳洲定居,近年常往返于日、澳、新加坡等地授拳,为杨式太极拳的国际化做出了重大贡献。 武式太极拳:起源于清朝道光年间,为武禹襄(武河清)所创,已历传五代,迄今已有170多年的历史。武禹襄(1812——1890),清朝秀才,河北永年广府镇东街人,因常与同乡杨露禅切磋拳艺,了解了太极拳概要,后赴河南温县赵堡镇向拳师陈清平学习太极拳,潜心钻研拳理拳法,开创了独具特色的武式太极拳。其传人、清朝举人李亦畲(李经纶)(1832——1892)继承和完善了其舅武禹襄的拳架和拳论,著有《太极拳小序》、《五字诀》、《撒放秘诀》、《走架打手行工要言》、《擎引松放起言四句》、《论理实开合》等,《廉让堂太极拳谱》(老三本)被后世视为太极拳经典拳谱。现在,武式太极拳也同杨式太极拳一样成为国际化的武术拳种和健身项目。 京娘湖风景区

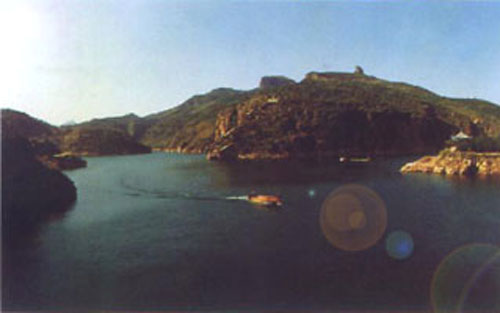

京娘湖位于武安市西北部,距邯郸约60公里。因宋太祖赵匡胤千里送京娘的故事发生在这一带,故得此名。 京娘湖原称口上水库,建于1966至1969年,最大水面2500亩,库容量3200万立方米。湖面呈倒“人”字型,分东西两支。东支为常社川的前段,西支为门道川的前段,各有3公里长。这里层峦叠嶂、群峰竞秀、湖水荡漾、林木茂盛,加上古迹名胜与神话传说,形成了具有诗情画意的京娘湖旅游区。 从入口处乘游船驰向东支,峭壁如削、怪石嶙峋,右侧峭崖上有巨石挺立,姿若雄鹰傲视;左侧断崖悬垂,形似神龟探头。沿东支北上约两公里,右侧有一座造型奇特的桥上桥,玉面倒悬,叠桥投影,称为“叠月桥”。 乘游船返回人口处再驶向西支,仿佛进入一个绚丽的艺术画廊,这里便是宋祖峡。当年赵匡胤漫游天下,途经太行山,曾赋“咏日”诗以言志:“欲出未出光辣挞,千山万川如火发。须臾走向天上来,赶却残星赶却月”。他称帝后,派人将诗刻在峭壁下的岩上,至今字迹尚存。 西支后段为京娘峡,左侧山崖上有京娘梳妆台遗址。据冯梦龙的《警世通言》所言,赵匡胤称帝前千里送京娘曾露宿于此山中。京娘是山西永济人;年方十七,聪明美丽,性格坚强。她随父到曲阳县烧香还愿时遭劫,幸遇赵匡胤拔刀相救,千里护送。至此,京娘感到赵匡胤为人正义、英武俊秀,欲以终身相托。赵也十分喜爱京娘,可想起事业未就,便以兄妹相称谢绝美意。从此,赵匡胤“不恋私情不畏强,独行千里送京娘”的美名流传至今,此地留下的就是当年京娘的梳妆台遗址。(阎永强 收集整理) |

|

| 编辑:齐征 | ||