水闸的历史沿革(十)

|

第五部分 明清:传统闸工技术的巅峰

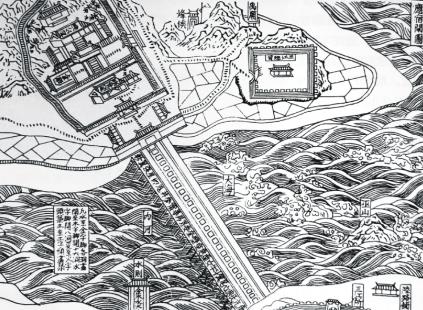

明清时,木构水闸大多退出历史舞台,石构水闸成为主角。传统建闸技术又有新的发展,并达到巅峰。石构水闸营造技术集大成者当属绍兴三江闸。 三江闸,位于绍兴城北16公里彩凤山与龙背山峡口,杭州湾南岸三江交汇处,明嘉靖十六年(1537年)绍兴知府汤绍恩主持修建。共设28孔,以应天上二十八星宿,故又称应宿闸。大闸系山阴、会稽、萧山三县河网水系挡潮、蓄淡、排涝的控制性枢纽工程,也是我国古代最大的滨海砌石结构多孔水闸。

三江闸代表了我国传统水利工程在当时的最高建筑水平。其闸址选在岩基峡口处,基础比较稳固。在施工过程中,注重基础处理,即先在“其底措石,凿榫于活石上,相与维系”,再“灌以生铁”、“铺以阔厚石板”。其闸墩为两头尖的梭子墩,每一墩均由每块约千斤的大条石砌成,底层与岩基相卯,石与石“牝牡相衔,胶以灰秫”。闸墩侧凿有装闸板的前后两道闸槽,闸底有石槛;闸项端相连接,上覆条石,铺成闸桥,可行车马。同时,刻“水则石”于闸旁边,用以根据水势潮情启闭闸门。

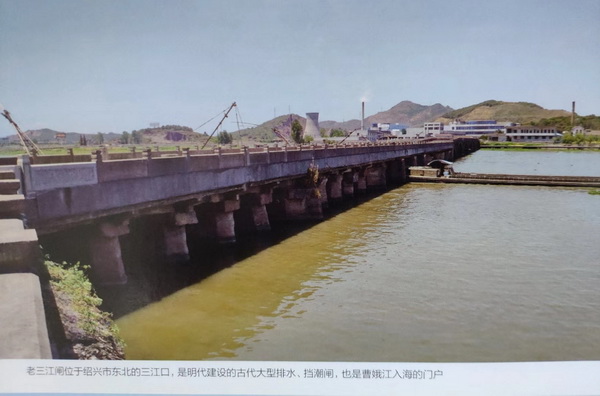

1977~1981年,于三江闸北2.5千米处新建一座15孔的现代新三江闸。原三江闸已作为文物被保留下来。

三江闸复原效果图

老三江闸

新三江闸

|

||

| 编辑:高专 | |||