水闸的历史沿革(九)

|

3.真州复闸

位于今江苏仪征长江与运河交汇处的真州复闸,改堰为闸于天圣年间,主持者为监管真州排岸司右侍禁陶鉴。

真州复闸初建时为木构内、外闸,在设计、结构和运行上都颇具特色。内、外闸门均以坚硬的条石为基础,上下游筑起了坚固的堤防以防止水浪冲击。外闸主要用来平衡运河和长江之间的水位差;内闸随着水面的上升与运河平顺衔接。同时,还在闸旁设置了一座通江水澳(水柜),以补充水源,使复闸的功能更加完备。嘉泰元年(1202年),鉴于真州闸“(木闸墩)不如石之寿,乃凿他山之坚,悉更其旧”(《张伯垓《重修真州水闸记》)——将木闸改建为石闸,使其更加坚固耐用。

真州复闸建成后,大大地改善了运输条件。据沈括《梦溪笔谈》记载:过去单船载米量“不过三百石”,“闸成,始为四百石,其后所载浸多,官船至七百石,私船受米八百余囊,囊二石”。就是说,船只的最大载米量可达一千六百石,为之前过堰埭的数倍。同时,还节省了大量人力和财力,“岁省冗卒五百人,杂费百二十五万”。

真州复闸复原效果图

4.“闸河”

元代先后开凿了会通河(今山东境)和通惠河(今北京至通州之间)。但由于这两条运河上下游之间水位高差较大,特别是水源不足问题突出,只好在运道上“度高低,分远迩”,隔段设闸,以节水行舟。

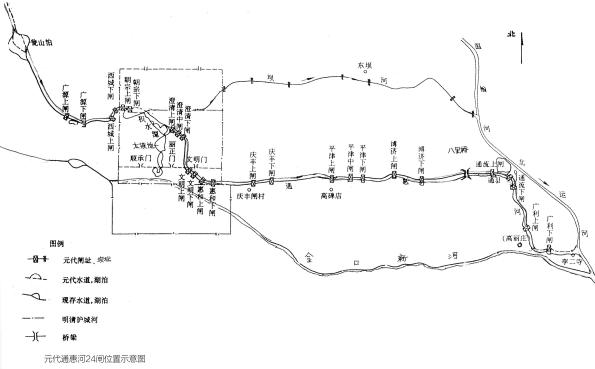

元代在会通河干线上共设置会通闸、李海务闸、兖州闸、安山闸、济州闸等26座;在通惠河干线上设置广源闸、海子闸(澄清闸)、文明闸、郊亭闸(平津闸)等闸门11处24座,每一处相当于一座单级或二级船闸。会通河和通惠河遂成为我国人工运河中以多级船闸调节运河水量的运道,其中会通河又有“闸河”之称。

元代通惠河24闸位置示意图

会通河临清会通闸遗址

通惠河平津闸遗址

|

||

| 编辑:高专 | |||