水闸的历史沿革(八)

|

(三)复闸——船闸的创建

1.乔维岳创西河“二斗门”

北宋时,复闸(船闸)得到迅速发展和完善,逐步取代了堰埭。完整意义上的复闸,最早出现在北宋的楚州(治今江苏淮安)至扬州的运河上。宋太宗熙宁元年(984年),淮南转运副使的乔维岳在今淮安一带开沙河运河(又称西河),“创二斗门于西河第三堰,二门相逾五十步,覆以厦屋,设悬门蓄水,俟故沙湖平,乃泄之。建横桥,于岸筑土累石以固其趾。……而舟行往来无滞矣。”这是一个完整单级船闸情况的记述。

乔维岳所创建的西河“二斗门”,被许多学者认定为我国历史上最早的复闸。在欧洲,单闸在12世纪首次出现于荷兰;1481年意大利始出现船闸,比中国最少晚400多年。

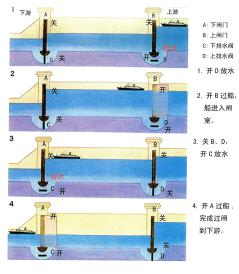

船闸工作原理示意图

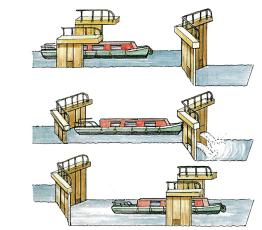

船闸过船示意图

乔维岳雕塑浮雕

2.复闸建设的高潮

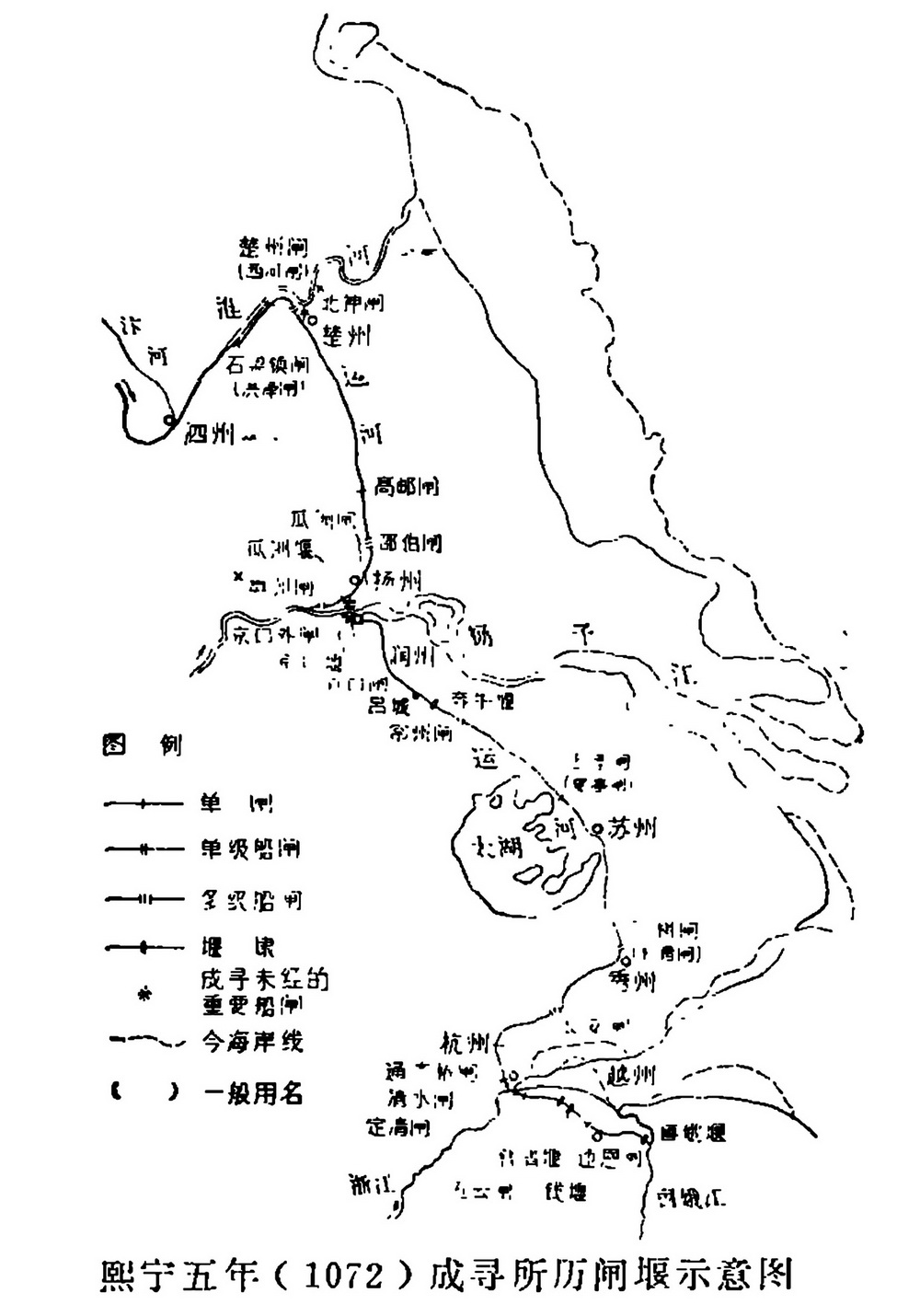

以西河二斗门的创建为序幕,北宋时的运河掀起了改堰埭为复闸的高潮。如天圣年间(1023~1031年),先后在淮扬运河上修建了真州(今江苏仪征,长江与运河交汇处)、北神(今淮安北,运河与淮河交汇处)、邵伯(今扬州市江都区邵伯镇)复闸(船闸)。之后,又有瓜洲(今扬州城南瓜洲渡一带)、京口(今江苏镇江)、吕城(江苏丹阳吕城镇)、奔牛(今江苏常州市新北区奔牛镇)、长安(今浙江海宁长安镇)等一批船闸相继问世。北宋熙宁年间,日本和尚成寻在他的《参天台五台记》中详细记述了西兴运河、江南运河、淮扬运河和汴河上航行的情况,称所过船闸十五座、堰埭六座。至徽宗重合元年(1118年),扬州至淮阴和淮阴到泗州的运河上,共设闸七十九座(包括少量引水闸和泄水闸),千里运道成为船闸层层节制的局面。

|

||

| 编辑:高专 | |||