水闸的历史沿革(七)

|

三、复闸(船闸)的创生

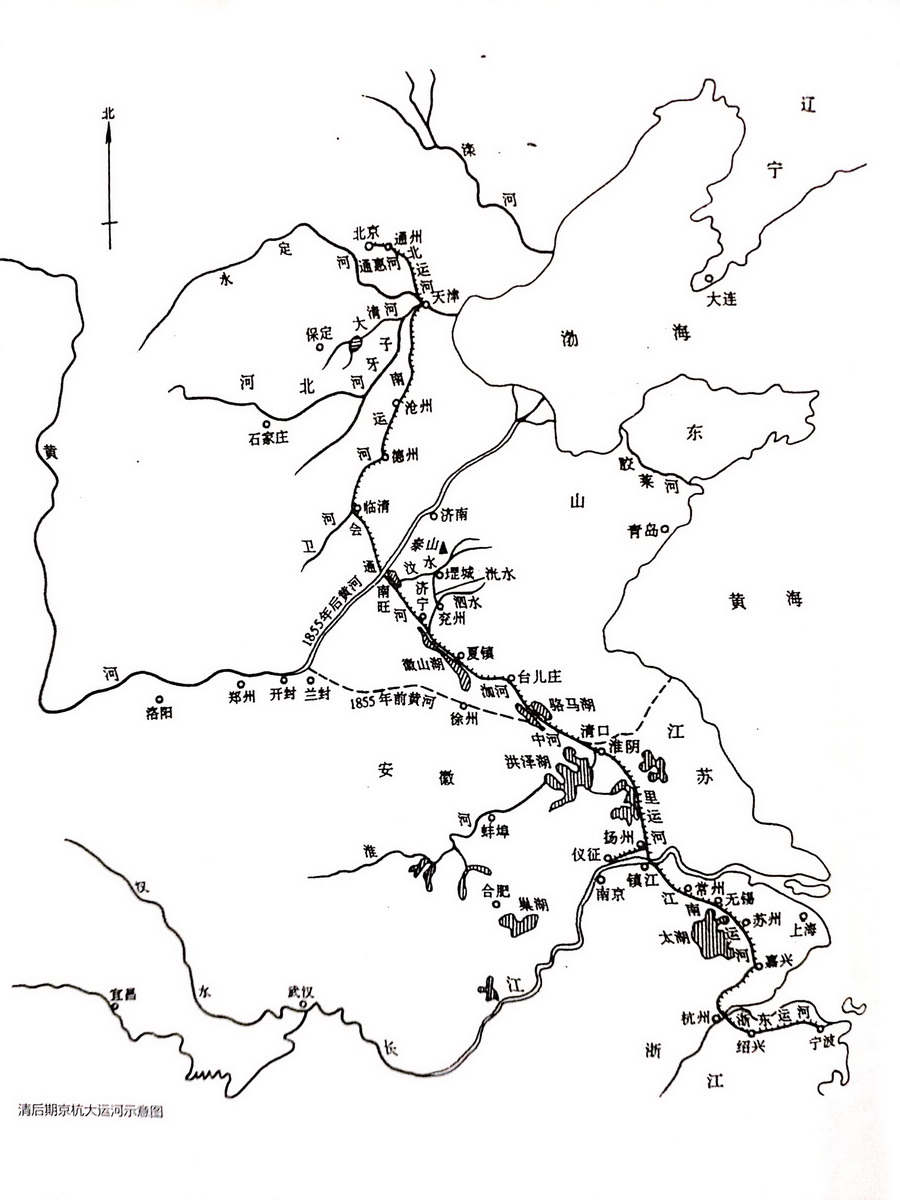

中国地势西高东低,“一江春水向东流”,使得南北之间的水上交通受阻。为了改变这种状况,自春秋始,人工运河诞生。隋唐及宋,伴随着以洛阳为中心,东至余杭(今杭州)、西达长安(今西安)、北抵涿郡(今北京)大运河水运网的形成,调控水量的斗门、复闸(船闸)开始在运河上大量涌现,逐渐成为千里航线上一道独特的风景。元代以大都(今北京)为都,对隋唐运河进行裁弯取直,开今山东境内的会通河及北京境内的通惠河,从而形成横跨南北数千里的京杭大运河。

清后期大运河示意图

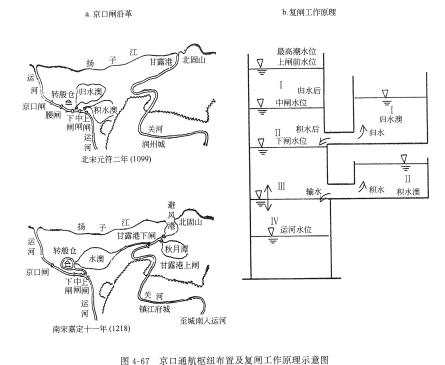

京口通航枢纽布置及复闸工作原理示意图

京杭大运河上台儿庄船闸

(一)堰埭的出现

堰埭,是运河上由土石材料或草木材料做成的横截河渠的建筑物,目的为了防止河水走泄、调整水面比降和抬高水位,以保障通航。堰埭在运河上何时出现,有待考证。但至迟在三国时已多见,南北朝时更为兴盛。史载,三国东吴时在江南丹阳至句容间的运河上建有十二座堰埭;南北朝时在中渎水(淮扬运河)上建有四座堰埭。到隋唐及宋,堰埭技术不断提高,其中欧阳埭(在今江苏仪征境的长江与运河交汇处)、京口埭(在今江苏镇江境的长江与运河交汇处)、伊娄埭(在今江苏扬州邗江区瓜南境长江与运河交汇处)的规模都颇为壮观。

堰埭虽在保证航道水量和水深上有重要作用,但却是舟行的障碍。为了使船只顺利通过,须在堰埭的上下游面做成较缓的平滑坡面。船过堰埭时,一般借助于辘轳,以人力或畜力绞拉过堰(实际上是原始的斜面升船机原型)。这就带来以下两方面问题,一方面,堰埭过多,必然会造成船只阻滞,耽误时日;另一方面,重载船只过堰埭,需要绞拉船只和反复装卸粮物,不但人畜劳苦,且对船只磨损亦大。这就迫使人们革故鼎新,遂有了之后斗门和复闸的发明。

清末杭州地区船只过堰埭场景

安闸船只过坝场景

(二)斗门的创建

1.运河上最早的斗门

运河上的斗门(单孔闸门)创建于何时,史无定论。有文献称,南朝宋景平年间(423~424年),有人乘船过扬子斗门时落水而亡。如果此说不虚,表明至迟在南朝时运河斗门就已问世。唐开元年间(713~741年),位于今扬州邗江区南部瓜洲一带的“扬子斗门”已多次在史书或诗文中出现。如《新唐书·食货志》载,唐玄宗开元十九年(731年),户部侍郎裴耀卿上书奏报漕运事时,有“(江南)送租庸调物,以岁二月至扬子入斗门”之语。

2.伊娄运河斗门

唐开元二十六年(738年),润州刺史齐澣主持开成伊娄运河(又称瓜洲运河),南起瓜洲通长江,北至扬子桥(今扬州邗江区扬子镇境)接官河(运河),全长二十五里。为了节制水流,齐澣在运河入江口一带筑堰埭的同时,又设斗门,以接纳江潮和节制水流。大诗人李白曾写诗对齐澣开伊娄运河的壮举赞誉有加:“齐公凿新河,万古流不绝。……两桥对双阁,方树有行列。……海水落斗门,潮平见沙汭。”有研究者认为,“两桥对双阁的”诗句,表明是齐澣修建的斗门为双重,为后世船闸的鼻祖。

伊娄运河遗址

瓜洲古渡遗址

瓜洲古渡今貌

3.灵渠斗门

唐宪宗元和(806~820年)以后,在运河上修筑斗门已相当普遍,其中广西兴安的灵渠斗门最多。灵渠自秦代开成后,一跃成为沟通岭南与中原联系大动脉。但由于灵渠地处五岭山脉,水位落差较大,丰水期水大流急;枯水期水少浅涩。为了改善灵渠的通航条件,唐宝历初(825~827年),桂管观察使李渤率先在灵渠上创建陡门(斗门)。咸通九年(868年),桂州刺史兼管桂观察使鱼孟威重修灵渠,鉴于以往以散木为立门不坚固的问题,改用大坚木为桩植立为门,设陡门18座。到了北宋嘉祐三年(1058年),灵渠上的陡门已达36座,为史上之最。

灵渠陡门的运用原理是:用木排、(网状)竹簟阻水,待渠水蓄到可行船的深度,拉开木排过船。这种陡门构成单门船闸,又称半船闸。斗(陡)即单闸的特点是,使用比较简便,但蓄水过程较慢,而且走泄太多,在坡度较大、水源紧缺的地方则不适应。

灵渠水系全览图

古灵渠斗门照片

|

||

| 编辑:高专 | |||