水闸的历史沿革(六)

|

2.莆田木兰陂堰闸

木兰陂是一座著名拒咸蓄淡工程,始建于北宋治平元年(1064年)、建成于元丰六年(1083年),主要由陂首、渠系和沿海堤防涵闸三部分工程组成。经过钱四娘、林从世、李宏三次悲壮接力,历二十载方毕其功。

陂首工程位于莆田县城西八里的木兰溪上,包括一座拦河坝、二道导流堤、南北洋进水闸和一座冲沙闸。拦河坝为堰闸大型石砌重力坝,全长232米,其北段采用重力坝型;南段则采用堰闸坝型,正向主流布置,堰闸达32孔之多。

堰闸为条石砌筑,“累石其中,以为基础,钩锁结砌,鳞次栉比,渐高渐杀,至石梁乃为三十二门。每门各竖两巨石为将军柱,厚四尺五寸,长一丈二尺,高出水上,叠板为闸,涝则纵,旱则闭”(宋·余飏《莆阳木兰水利志》)。坝上游设置南北进水口,分别设闸控制。南进水闸为双孔,灌溉南洋平原;北进水闸为单孔,灌溉北洋平原。堰坝南端还设冲沙闸一孔,用以排泄泥沙。木兰陂以完备的堰闸系统对木兰溪进行有机调控,使南北洋平原“斥卤沮洳不毛之土”的化作膏腴。

木兰陂形貌

3.上海“志丹苑闸”

上海“志丹苑闸”,原称赵浦闸,是元泰定年间(1324~1327年)建造的一座挡潮闸,距今已有700多年的历史。水闸遗址是2001年5月建设志丹苑住宅楼打桩时偶然发现的,位于今上海市普陀区志丹路与延长路交界处的志丹苑小区7—12米的地下,总占地面约1500平方米。

结合文献记载推定,古闸位于吴淞江(苏州河前身)下游故道上。吴淞江作为太湖东出泄海的最重要干道,从唐宋开始,因泥沙淤积逐渐收窄。为解决江口段淤塞和防潮挡沙、冲沙等问题,由元代著名水利专家任仁发主持,浚吴淞江黄浦口,并置赵浦、潘家浜、乌泥泾等6闸,赵浦闸是其中之一。

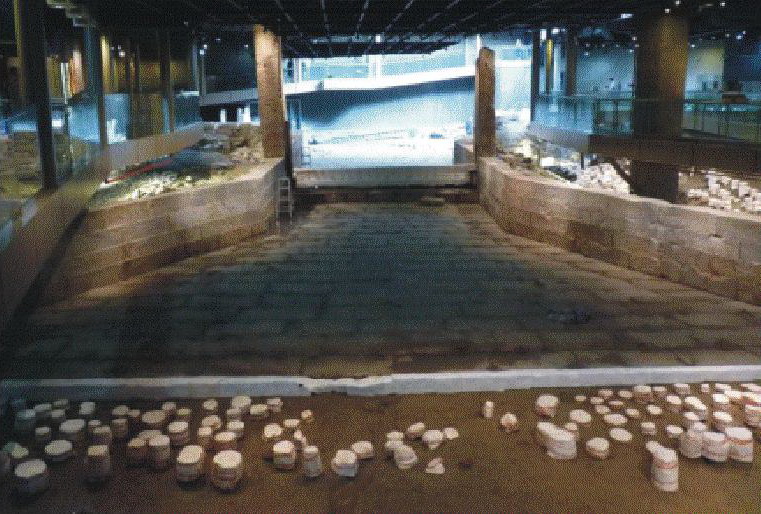

水闸遗址主体由闸门、闸墙和底石等部分构成。平面大致呈对称八字形,东西长42米,进水口宽30米,出水口宽33米。闸门,宽6.8米,以两块巨大青石为门柱,石柱四面规整,棱角分明,凹槽上下笔直。闸墙,立于闸室的两边,长47米,残高1.3~2.1米,内侧由青石砌筑,外侧砌衬河砖,外堆垒荒石。底石,东西长30米,南北宽6.8~16米,由长方形青石板(长1~1.35米、宽0.6~0.8米)平铺而成,石板间嵌铁锭榫。闸基密集撒星式顶石木桩,直径30厘米左右,长约4米;荒石外密集的木桩,直径20~25厘米,为撒星桩和挨桩,木桩侧用碎砖瓦夯实。

元代志丹苑闸遗址

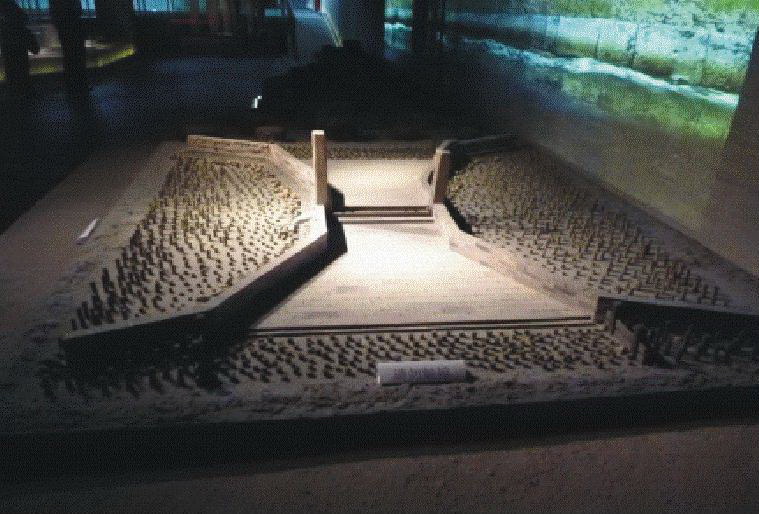

元代志丹苑闸遗址模型

|

||

| 编辑:高专 | |||