水闸的历史沿革(四)

|

第四部分 隋唐宋元:闸涵技术臻于成熟

一、大型灌区已形成完备的渠道、涵闸配套体系

自唐代开始,一些大型灌区已形成渠系、涵闸配套的完备系统。典型的如郑白渠。

战国末年在关中渭北平原上开凿的郑国渠,经过历代改建和演变,到唐代称作郑白渠或三白渠。该渠不但在引泾的口门处设“六石门,谓之洪门”,而且整个渠系从干、支、斗渠分水入田皆设斗门,以达分水、均水之目的。唐前期“渠上斗门四十八”(唐·梁载言《十道志》);唐后期“设斗门一百七十有六”(《宋史·河渠志》)。唐玄宗时分布的《水部式》称“泾、渭白渠及诸大渠用水灌溉之处,皆安斗门,并需累石及安木傍壁,仰使牢固”。可见,郑白渠所设闸门不但数量可观,而且石砌木构结合,工艺讲究,结实耐用。

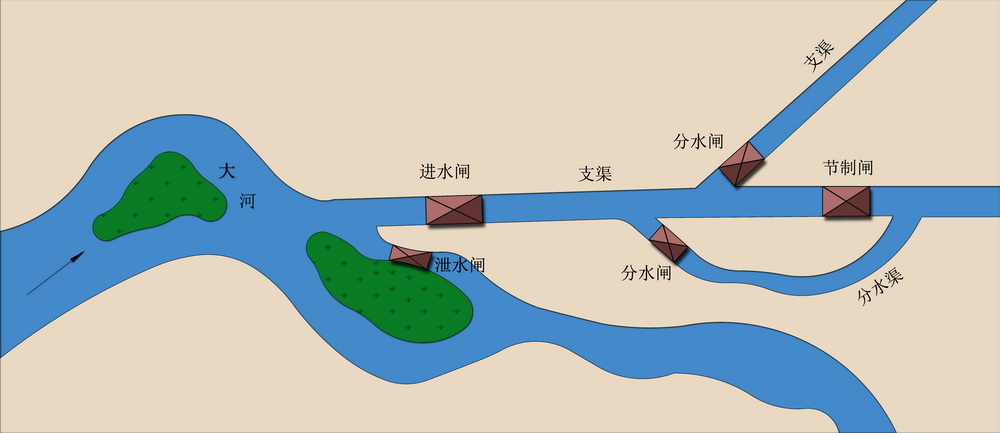

另据《水部式》等文献记载,为了使三白渠能够合理有序地分水、配水,特在渠口设置了三限口枢纽和彭城堰枢纽。三限口闸枢纽控制三渠,北为太白渠,中为中白渠,南为南白渠;彭城堰枢纽控制四渠,北为中白渠,南为中南渠、又南为高望渠和隅南渠。干渠之下再分支渠、斗渠的渠口,各设斗门控制灌溉水量。由多座闸门组成的涵闸系统,联袂演奏出水旱从人、调控有序的乐章。

灌溉渠系分水闸门示意图 |

||

| 编辑:高专 | |||